第13回バリアフリー推進勉強会 in 関西 開催結果概要

視覚障害者向けナビゲーションタグの活用について

- 配信期間

- 令和3年10月11日(月)午前10時~令和3年10月29日(金)午後5時まで

- 趣旨説明者

- 柳原 崇男氏(近畿大学 理工学部 准教授)

- 事例発表・パネリスト

- 小西 祐一氏(リンクス株式会社 代表取締役会長)

北山 ともこ氏(NPO法人アイ・コラボレーション神戸 理事)

松井 くにお氏(金沢工業大学 工学部 情報工学科 教授) - パネリスト

- 川口 育子氏(日本インクルーシブクリエーターズ連盟 クリエイティブディレクター)

- コーディネーター

- 柳原 崇男氏(近畿大学 理工学部 准教授)

- コメンテーター

- 三星 昭宏氏(近畿大学 名誉教授)

講演概要

■導入・課題提起

「視覚障害者向けナビゲーションの経緯と現在-ナビゲーションタグの活用に向けて-」 柳原 崇男氏

視覚障害者向けナビゲーションとの関わりは、約20年前に国土交通省と大阪市が大阪梅田の地下街で行った歩行者ITSの実験に三星先生と共に参加したことがきっかけです。大規模なシステムは約20年前から、小さなものはもっと前から沢山のものが表れては消えていく状況でした。

近年のスマートフォンの普及は、視覚障害者の方においても生活をするうえで非常に重要な支援ツールであり、ナビゲーションとしての活用も可能なため、今後どんどん発展すると思われます。

今回は、日常生活にあるQRコードやスマートフォンのカメラ機能を使って、案内サインや視覚障害者誘導ブロック等の既存インフラ設備にコード等で情報を補完したデータを読み取って情報を得るという「視覚障害者向けナビゲーションタグ」について、お話頂きます。

事例発表① 「視覚障がい者移動支援アプリshikAIのご紹介」 小西 祐一氏

(以下、講演概要)

【shikAIの3つの開発背景とアプリ概要】

ナビゲーションタグの一つとして、特に駅構内での移動を細やかに支援する目的で開発しました。

1.駅構内で不安な思いをされている多くの視覚障害者の不安解消に役立ちたいという思い。

2.技術的な観点からスマートフォンが普及している点。

3.インフラ面では点字ブロックが我が国ではかなり設置されていること。

開発の背景としては上記3点がありますが、実証実験を繰り返しながら、日ごろ視覚障害者が使用する点字ブロックの情報化を行い、道に迷った際や初めて駅を訪れた際に点字ブロックに沿って目的地まで音声ガイドで案内する仕組みを開発しました。

使い方はとても簡単で、道に迷ったら点字ブロックのうち警告ブロックを白杖で探します。

スマホでshikAIアプリを起動し、警告ブロックに貼られているQRコードをスマホで読み取ります。

読み取りましたら、近辺の目的地として出口や改札、トイレなどがリストアップされるので選択すると音声ガイドが開始されます。その音声ガイドに従って目的地まで点字ブロックに沿って移動することが出来ます。

【開発の歩み】

開発には累計で400人以上の視覚障害者の方にご協力いただきました。

2016年末、東京メトロの「オープンイノベーションのアクセラレータープログラム」に応募し、駅構内での視覚障害者の移動支援を提案した所から4年にわたって開発および検証を続け、2021年1月27日に東京メトロの駅で導入から現在では9駅で運用されています。その他JR西日本とも実証実験を実施しています。2021年4月には、自治体として日本で初めて東京都豊島区に導入されました。

【shikAIの概要】

基本的には、駅構内の全ての警告ブロックが貼り付け対象になり、1駅で150ヶ所、1,500枚ぐらいのQRコードを貼り付けます。1駅に2路線ある場合は増えます。通常、1ヶ所に複数枚の警告ブロックがありますが、QRコードも1ヶ所に複数枚貼り付けます。どの警告ブロックからでも目的の場所に向かうことが出来ることが重要で、視覚障害者の方が警告ブロックさえ見つけられれば、道案内が利用出来るようになることを担保しています。

音声ガイドは、直進3メートルとか、左に2メートルといったシンプルな音声ガイドの組み合わせで誘導しています。聞き逃した場合は、スマホを振るだけで再度リピートされる機能もついています。

音声が聞こえにくい、騒々しい場所などでは、スマホの振動パターンでも進行方向が右か左かを伝えるので慣れてくると振動パターンで進行方向を得ることも可能になります。

2018年度には東京メトロ有楽町線の辰巳駅での実証実験で、117名の方に協力頂きました。

視覚に障害のある方を目的地まで誘導出来るかという本質的な所を検証しました。具体的には、初めて訪れた駅の出入口から改札へ、そして改札からトイレに手伝いなしでたどり着けるか。改札から目的とする乗車口に手伝いなしでたどり着けるか。降車後、改札、駅の出入口にたどり着けるか。観察および実験後にアンケートを行い、検証しました。

ご自身の歩行スキルとshikAIアプリだけを頼りに移動していただきましたが、検証結果は極めて良く、東京メトロにも評価されて、開発および検証を続けることになりました。

次年度の実証実験では有楽町線の新木場駅と辰巳駅の両駅を使って実験を行いました。42名の方に協力頂いて、電車への乗降が問題なく出来るか。他社線への乗り換えなど長くて複雑なルートが移動出来るか。駅の中で混雑する場所を通過出来るのかを検証し、混雑する場所の通過は「人の流れを横切ることになるので気をつけて下さい」という警告の音声ガイドを発して、本人に身構えてもらうという対応で行いましたが、最終検証も評価が良く、導入に踏み切っていただけました。

【最後に】

アシスティブテクノロジーの多くはビジネス度外視で何とか役に立ちたい一心の人々に支えられていると感じます。多くの技術が出ては消える中、技術を支えていた個人が病気で倒れたり、資金難になったりすると技術が立ち消えてしまう。役立つものは、誰かが技術を引き継いで提供を続けていける仕組みが必要だと思います。また、アシスティブテクノロジーは市場に任せても良いのかという点。これら課題に対するアプローチの考え方そのものが標準化されないと、交通事業者や行政の方から、重要な取り組みなので現場としては手伝いたいと思ってもらえても、産業政策としては支援がなかなかされにくいのではと思われます。

事例発表② 「NaviLensのご紹介」 北山 ともこ氏

(以下、講演概要)

【交通バリアフリーに関する課題】

視覚障害者の方・交通事業者ともに3つの「不」があるのではないかと思っています。

視覚障害者の方は「不安」…駅のホームの危険、「不足」…標識・設備の情報、「不満」…決められたルートではなく自由に歩きたい。

交通事業者は「不安」…現在の対応が正解かどうか、「不足」…障害がある方のリアルの声・情報、「不満」…ホーム柵一つでも大変高額で、人的にも今以上に職員の負担を増やすのは難しい。

この課題をナビゲーションタグが改善出来ると考えます。ナビゲーションタグはシールを貼るだけで、騒音はなく、接触が軽減されるので感染予防にもなります。

また、NaviLensはGTFSを活用した交通案内だけでなく、GTFS以外の多様なデータと連携が可能です。例えば、駅では料金を確認し、ホームまで案内。ホームでは「あと2分で○○行き電車が到着します」と知らせて、駅を降りたら施設・店舗へのルートを案内、施設・店舗に到着すると施設・店舗アプリが自動で起動するといった流れで、すでに海外でも運用されています。

【最後に】

NaviLensの技術は、日本の点字ブロックを基に開発されています。日本は世界一点字ブロックが普及している国で、鉄道での普及率は圧倒的であり、世界に誇るべきバリアフリー環境があります。

ナビゲーションタグを組み合わせることでスマートシティ化の実現、さまざまな可能性が考えられます。NaviLensおよびナビゲーションタグを関西の鉄道から日本中に広めていきたいです。

事例発表③ 「コード化点字ブロックのご紹介」 松井 くにお氏

(以下、講演概要)

【点字ブロックの現状】

皆さん、歩道の点字ブロックの存在はご存じだと思いますが、実は点字ブロックから現在得られる情報は2種類しかありません。1つは長い四角の誘導ブロックで方向を誘導するようなブロック。もう一方は警告ブロックもしくは注意喚起ブロックで、ブツブツがいくつもあるようなブロック。

誘導ブロックを基に歩いて、警告とか注意喚起ブロックがある所は必ず交差点や分かれ道がありますが、どんな警告・注意喚起なのかは全く情報を得られないのが点字ブロックの現状です。

【点字ブロック開発の経緯】

警告の種類が分かればもっと有用に使えるのではないか。目の見える人にも使えるようにすれば点字ブロックのインフラとしての重要性を理解されるのではないか。と、みんなが使えるような点字ブロックを目指して開発を進めました。

コード化点字ブロックとは「しゃべる点字ブロック」です。点字ブロックから「警告」という一つの情報しかなかったものを多様な情報を提供するものにしたものです。

【コード化点字ブロックの概要】

警告ブロックをコード化した場合、4つの方向、歩いてくる人が歩いてくる方向に合ったタイムリーな情報を提供出来ます。アプリは現在iPhoneやAndroidで無料ダウンロードすることが出来ます。

情報の提供は、音声情報やテキスト情報だけではなく、ホームページや動画も可能で、例えば兼六園のライブカメラを見る、観光等の案内情報にも使うことが出来ます。

現在、金沢市の「金沢市市民生活AI技術等促進事業」に採択され、約70ヶ所にコード化点字ブロックを設置しています。既存の点字ブロックを着色するだけでコード化が可能なので、非常に安価にインフラを構築出来ます。

【実証実験で直面した課題】

2018年から3年間実証実験を続ける中、さまざまな課題がありました。

一つは道路の管轄です。コード化点字ブロックを入れたいと申請する際には占用申請と許可をそれぞれしなければなりませんでした。実験の内容説明から許可にたどり着くまで大変でしたがようやく設置に至りました。

色の塗布も課題でした。金沢は雪国のため、雪かきをするとどうしても突起部が損傷していく。損傷による読み間違い等を防ぐための改良を考えています。

また、利用者、目の見えない人・見えにくい人、目の見える人等に使ってもらい、さまざまな意見要望を得て、機能の増加、増強を図りました。

いろんなインフラが開発されていますが、使用者が使い分けるのは面倒だと思います。私はいろんなタグを感知出来るようなものとアプリを呼び出せるようなものを技術的に作り、実証実験でいろいろ問題点を発見していくような進め方をしていきたいと思います。

『技術で示し、ニーズを聞いて技術で示す』という繰り返しを続けていきたいと考えています。

また、災害時の避難情報の提供も色んなところで求められています。特に日本は災害が多いので、コード化点字ブロックを設置している場所、例えばどこに避難したらいいのか等、情報の切り替えも出来るように開発を進めています。

【最後に】

ナビゲーションタグのインフラが整えば、誰もが一緒に暮らしていけるような世界、分け隔てなく暮らしていけるような社会が出来るきっかけになると思います。

アプリをまず知ってもらって、使ってもらう。便利だと思ったらインフラ整備への社会の機運を高める。当事者の意見も聞きながらいいものを作っていく中ではじめて、ビジネス展開を考えていくべきだと思います。

みんなが点字ブロックを使うことになったら自転車や物を置くことがなくなる。いろいろな場所でその人に合ったきめ細かい情報が提供出来る。目の見えない、見えにくい人の自立歩行、単独歩行を支援出来る。そういったインクルーシブな社会を目指していきたいと思っています。

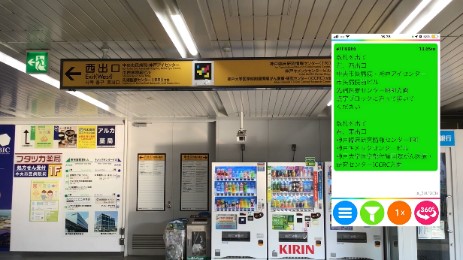

■デモンストレーション(NaviLens)

~神戸新交通 医療センター駅改札口から神戸アイセンター間に設置されたナビゲーションタグ(NaviLens)の読み取り体験動画~

ディスカッション

◎コメンテーター 三星 昭宏氏

【視覚障害者案内警告システム】

いよいよ時代が来たなという実感を持っています。

私が携わっている事業のうちの「関西空港のバリアフリー」でも大きな課題のひとつですが、空港では入口から乗機いただくまで係員が障害者をエスコートするシステムが全国で行われています。

しかし、障害者の皆さんに話を聞くと「買物やお手洗いにも自由に行きたい」、「自分で動ける範囲を是非増やしてほしい」と言われます。これを考慮すると、頻繁に変わる発着情報や乗り場情報の変化にも対応できるものが必要で、現在の点字ブロックのシステムだけではなかなか不十分なため、今後は視覚障害者が独力で動けるにはどうしたらよいのかが大変重要な課題になっています。

【今後の課題】

情報をどのようにシステムの中に入れ込むか。北海道から沖縄まで気候・風土・条件の異なる所で、かつ長年続けて使えるものにするにはどうするのかというメンテナンスの問題。日々変化する都市の情報に対してのハード・ソフト両面でのメンテナンスも重要になってきます。

情報ニーズは、まだまだ捕捉していく必要があり、デバイスの将来展開も考慮に入れておかなければならない。システムの普及には視覚や聴覚障害者等のバリアフリーとも出来るだけ供用出来るように取り組んでいくことも必要になってくると思います。

◎パネリスト 川口 育子氏

【各ナビゲーションタグを使用しての感想】

数年前、国土交通省主催だったか「バリアフリーマップ作り」に参加した際、バリアフリーというと車いすの方がメインと思われているのか、視覚障害で参加したのは私ともう一人だけでした。

iPad のような機器の画面を見ながら、画面拡大は出来ず、音声の読み上げもなく、そもそも地図のため視覚障害当事者には使えず、視覚障害者は蚊帳の外だと感じたことがありました。

視覚障害者の立場でも「安全・安心に目的地に行きたい」、急いでいる場合は「何時までにどこに行く」という目的だけで動いている場合もあります。視覚障害者は、中途障害の方が圧倒的に多くて目的地まで行ければいいという認識は変えていただけたらと思います。目的地に安全・安心に行ければいいという方向で研究をされると、目的地にしか行けないむなしさや寂しさ、悲しさを非常に感じます。私たちも「周りにこういう場所があったんだ」と、情報を得られる喜びを与えていただけるような研究にしていただきたいです。

また、周り方に尋ねる時も、目印になる建物、例えばコンビニや銀行等の場所を教えていただけると聞きやすくなるので有効的です。

点字ブロックに関しては、視覚障害者が点字ブロックではない所を歩いていると誘導されます。場所を教えていただくことはありがたいですが、点字ブロックの上だけでは絶対目的地には着けない。歩行訓練などでは、行きたい目的地を決めて何個目の警告ブロックを右に行くと階段があるという指導や訓練をされますが、行けるのは目的地だけ。色んな所を歩きたいと思った時に全部の道順を覚えているかといえばとても無理です。また、全てをフォローするのではなく、視覚障害者がこれまで視覚以外、例えば、風を感じて「通路があるかもしれない」「曲がり角があるかもしれない」と歩いてきた感覚を生かしつつ、うまく活用出来るナビゲーションシステム。そういう所も含めて研究していただけるとありがたいです。

もう一つは、駅のホームでは「点字ブロックの内側までお下がりください」とアナウンスが流れますが、見えている人の意識での発言だと思います。視覚障害のある白杖を持つ人が点字ブロックの上に乗っていると「もう少し下がってくれればいいのに」と多分感じると思います。私も見えていれば多分そう思う。でも本当に全盲の方や点字ブロックを踏んでいることで安心感を得る人もいる。点字ブロックより下がって、人に当たった時に体の方向がずれると、自分がどっちを向いているのか分からなくなってしまうこともある。また白杖を壁や宴席などに当てながら歩くことも、見えている人から見ると「あちこちぶつかってる」と思われますが、当てて歩いていることもある。

立場や状況が違うことにお互い分かりあうことが一番大事です。

【柳原氏】

システム開発において、当事者参加でどう作っていくのかが非常に大きな課題。視覚障害の方を出発地から目的地までいかに安全に移動させるかに主眼が置かれることが多いと思いますが、まちの中にどういう情報があるかという楽しみを提供出来るかという課題をご提示いただいたかと思います。

【小西氏】

おそらくナビゲーションタグの良い所だと思いますが、情報や使い方は後からでも変えられる。

我々は鉄道事業者と一緒に駅構内から始まって、基本的には安全になるべく早くプラットホームから外に出ていただく所を準備してきました。データ連携によって、店のある駅では店舗情報を提供することも可能になるかと思います。日本中のインフラに貼って、色んな使い方が出来るようにしていくとすごく満足していただける世界が広がるかと思いますし、実現は技術的には可能だと思います。

あとは誰がそういう費用を負担してくれるかと思います。

【北山氏】

NaviLensの開発者と私たちの夢は、視覚障害者の方が一人でウィンドウショッピングが出来る世界にすること。NaviLensは元々点字ブロックに情報を与えるために作られたアプリですが、33言語以上に対応し、ARの矢印やバリアフリールート・手話・ピクトグラムなど多様な人に対応し、データ連携にも備えています。

情報が得られるシステムとしてはGTFSというものがあります。

時刻表の駅と位置情報のインターネット上のデータですが、これを活用すると、例えば駅から百貨店に行きたい場合、駅のホームで「あと2分後にどこ行きの電車が来ます」という案内がされて移動する。降りてから百貨店までのルートが案内されて、百貨店に着くと百貨店のアプリが起動し、おすすめの商品を教えてくれるようなデータ連携も可能になります。

情報が得られて、どんどん色々なものを紹介して一人で歩けるという世界を作っていけたらと思っています。

【松井氏】

私は2つ必要だと思っていて、1つ目は情報のジャンルをユーザーが選べること。

人によって欲しい情報のレベルが違うと思います。例えば災害時には避難情報を欲しいわけで、ジャンルをある程度ユーザーが選べるというのが機能として必要だと思っています。

もう1つは、変化する情報群をサービスすること。

例えば、「こっちに行ったら21世紀美術館があります。今は入場に30分待ちです」という現在の情報が欲しい。実現にはIoTが色々な所に設置されて、IoT、センサーが感じた情報を表現出来る時代が来ると思います。例えば、ある場所の二酸化炭素濃度が高くなったら人がたくさん居るとか、待ち時間を行列の長さで推定するなどです。変化する情報群の情報提供が必要になってくる。そのためにはインフラを充実させなければならず、ナビゲーションタグをとにかくどんどん貼り巡らさないと変化する情報自体も提供出来ない。まずナビゲーションタグの普及が一番だと思います。

【柳原氏】

これまで川口様はさまざまなナビゲーション体験に参加されたかと思いますが、体験から感じていたことはありますか。

【川口氏】

今日の3つのほか、ビーコンを使った実験にも参加しました。

「何でここまで技術が進んでいるのに実装されないのだろう」と一番感じます。一生懸命研究されて技術がここまで出来ているのに、実装されなければ研究する意味がなくなってしまうと強く感じます。

視覚障害の方でも「まだ完璧に出来ていないものを世に出すのはどうか」という考えの方もいて、それも一理ありますが、完璧なものを出そうと思っていたら何も変化が起こらないと思います。

実装されたものを試して「これはいい」とか「この部分は改良すべき」などの意見を集約して、ブラッシュアップを図る。色んな立場の人がディスカッションしながら作り上げていくというのが本当の社会だと思います。小西さんの発言のとおり、整備にはお金もかかる。国などが「社会が良くなるように」と費用を出してくれたらなと思います。

【柳原氏】

「なぜ実装出来ないのか」という課題についてご意見伺いたい。

【小西氏】

本当に難しい課題です。日本の社会は、新しいものを何か試してみて、得られるフィードバックで、改善していきましょうということが社会的に苦手。立ち上がらない背景に一部あると感じます。

研究している側は一生懸命提案しますが、なかなか実装してくれないと本当のフィードバックにならない。みんなが使って、多くの方が集まることで、さまざまな声が取り込める。我々の実証実験でも250名ぐらいの方に関係いただいていますが、声としては全然足りてない。

川口さんの発言通り、ある程度普及させないと本物にならない。でも実際に国交省もしくは厚生労働省が産業政策として予算をつける際に、プレーヤーが少なく数社しかない領域に配分出来るかという所はあると思います。

【北山氏】

ナビゲーションタグについて、民間の企業にお話に行った時も、現在どれだけの所で使われているのかが先で、「実験的に行うというよりは、もう少し普及したら考える」という回答が結構多く、普及が難しいと感じることがあります。

【松井氏】

私は実証実験と社会実装はイコールだと思っています。

一番困るのは実証実験の際、行政に「原状回復してくれ」と言われることです。そのままにしておけば、実証実験が社会実装になり、知ってもらうきっかけになります。行政に対しては、原状回復という考え方だけはやめてもらいたいです。

もう1つは、アプリからプラットホームへの変化。こちらから使って下さい。というのがアプリで、これがプラットホームに変化すると、「是非うちもやらせてください」と逆に依頼されることになるので、そのようになる所までやっていきたい。

【小西氏】

shikAIは現在、社会実装として9駅入っていますが、東京メトロさんにすごく感謝したいのは、いいシステムだと意思決定頂いて社会実装頂けました。

これは想像ですが、コロナ等の問題がなければ、本当に彼らの駅の全てに入っていたのではないかと期待がありました。コロナによって鉄道事業者の皆さん、財務的に厳しい状況にあるのでそういう意味では我々もコロナに影響を受けたのかなと思います。

【柳原氏】

ナビゲーションを交通事業者のサービスとして考えるのか、あるいは点字ブロックや案内サインのように、公共インフラとしてほとんどの所に入っていくべきだという思いもある。

小西さんはビジネスで実施されていると思いますが、ビジネスレベルで収益を得ながらサービスをしていくのか、国とか地方公共団体、鉄道事業者が基本的にはインフラ整備として導入・普及させていくのかも大きな課題。このあたりはどうでしょうか。

【小西氏】

ナビゲーションタグは基本的に至る所に貼られるべきものと思いますが、一企業単独でやっていけるような収益性があるわけではなく、プラットホームは共同で作り上げる要素の一つだと思います。

さまざまな情報を色んな方が必要としていて、随時検討しながら増やしていく必要があります。

ある程度最初は標準化された情報を取り決めながら、実際イギリスの「Wayfinder」などが標準化の手法を提供していますが、情報そのものも標準化されるべきで、ハード・ソフト両面や情報アップデートのメンテナンスなど標準化及び費用を継続的にお金がかかる。ソフトはIOSであれAndroidであれ、ソフトウェアそのものをアップデートしていかないと半年後には全く動かないということがあり得るので、対応していく必要があります。やはりインフラにするとともに継続的に提供されていく仕組みを支援する必要があると思います。

【松井氏】

それぞれを自由にさまざまな形に変えて提供できるものがインフラだと思います。

我々のナビゲーションタグはそのように提供出来るのでインフラですが、とにかく広まらなければならない。普及することで情報提供者がお金を払ってまで載せたいという人が出てこれば、ビジネスが成り立つようになると思われます。

【柳原氏】

川口さんからお三方に対して何かありますか。

【川口氏】

先日、コード化点字ブロックの体験会を錦糸町マルイで行いました。

最初はどこにでもあるようなトイレ位置の情報案内でしたが、開発・技術の方にトイレ内の水洗位置を入れてほしいと言いました。現在、流す位置・方法が多様にあり、本当に苦労します。体験会では、たまたま水洗レバーが座面の左後ろについていたので、座面の左後ろに水洗レバーがありますと一言入れて頂きましたが、目の不自由な方は絶賛しました。絶対入れてほしい情報、本当に何が必要なのか。使われなければ意味がない。そこに視点を置いていただきたいと思います。

もう一つは、実証実験で思ったことが、ガイドさんと歩くこと自体が悪いことではないですし、初めて行く所は分からないのでガイドさんを使うこともいいと思います。

ナビゲーションタグでは、一人で歩いているから気づくことがたくさんある。やはり一人で歩いているからこそ困ること、困るから自分で考えて修正出来ることがあるので気づける。何かこうしたらいいのにと思っている人をターゲットに実証実験を進めないと、例えばその時だけガイドさんと離れて意見を言われても違った意見になってしまうと思います。

また、当事者を入れて研究をしている方も居ると思いますが、一人、二人聞いて同じ意見であれば当事者の意見と判断するのではなく、他の人はどうだろうかという視点も持って進めていただければと思います。

【柳原氏】

三星先生、議論を通してのコメントをお願いします。

【三星氏】

ナビゲーションタグに関して、政府に本気で省庁連携で検討を始めませんかとお願いしたい。

デバイスとしてはスマホが普及しており、QRコードに至っては世界的にも使われていて非常に手軽で安価に活用出来る。これを基本にしながら検討する委員会があってもいいのではないか。学者だけではなく、幅広く今日発表された皆さんにも委員会に入っていただいて整理していけば、自ずとプラットホームとしての要件が出てきます。

まちづくりの方法は、「公(パブリック)」でやること、民間でどんどん競争して好きなようにやること、その中間位置に我々が「共(コモン)」と呼んでいるものがあります。この「共」を概念として推進していく。

今皆さんが進めている社会実験では、事業者にも管理者にもお願いして増やしていき、民間ベースで強力なシステム統一も含めた将来の見通しも含めた検討組織を作っていく。それを行いながら、公共の方は、その先の大きい枠組みも頭に入れた検討会議を同時に作っていく必要があると思います。

我が国の特に公共空間の中でも鉄道をはじめとした交通施設は社会インフラではありますが、経営形態は基本民間経営で進めてきているので、視覚障害者のシステム整備にはなかなか向かない。

良いシステムであっても、必ず普及していくとか普及しても修正可能、あるいは他にも使い方がある等の見通しがあれば、事業者さんも導入出来る。皆さんと頑張っていきたいと思います。

【小西氏】

日本のインフラの一つを拡充していって、実際に視覚だけではなくて、識字等にも困難があるような方も活用できる仕組みにしていければと幸いです。

【北山氏】

弊所のアドバイザーでもあるロービジョンの園さんの声ですが、

「ナビゲーションタグはある面、命に関わる危険性を削減し、安心・安全に移動出来るインフラになります。誰もが自由に移動出来る権利を持っています。ただし、私のように目が不自由なものにとって単独歩行は迷ったり、危険が伴ったりすることもあります。同行援護事業も行われていますが、出来れば一人でも出かけたい欲望があります。無人駅も増えています。そのような場合でも駅の構造や設備などの案内があれば安心出来るので、よろしくお願いします」。

【松井氏】

当事者のニーズが非常にクローズアップされますが、同様に技術(シーズ)が大事でシーズとニーズのやりとりを重ねて役に立つものが出来る。色々な人が集まって話をして、いい方向に向かっていくことが大切だと思っています。

【川口氏】

どこがどういう設備かの情報を前もって得られると助かる部分がありますが、根底には、人から「どうしましたか?」とか「どうされたいのですか?」と聞いてもらえるのはとても大事です。

視覚障害者の人に声をかけにくい、どう声をかけていいか分からないという話も聞きますが、白杖を持ってうろうろしている人が目につくようになれば、自然に声をかけるようになると思います。

どんな人にも「どうしたの、大丈夫?」と声を掛け合うような社会が誰にとっても暮らしやすいような社会。そのきっかけになったらとても素敵だと思います。

【柳原氏】

今回はナビゲーションタグシステムを使った単独歩行の支援でしたが、周りの人からも一言かけてもらえる社会、つまりハードとソフト両方が共通して使えるような社会が本当の意味でインクルーシブな社会になっていくことではないかと思います。長時間にわたり、皆様ありがとうございました。

- 当日の配布資料

-

- 配布資料(近畿大学 柳原氏)【PDF/435KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(リンクス 小西氏)【PDF/11,903KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(NPO法人アイ・コラボレーション神戸 北山氏)【PDF/7,613KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(金沢工業大学 松井氏)【PDF/1,321KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(近畿大学 三星氏)【PDF/79KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します