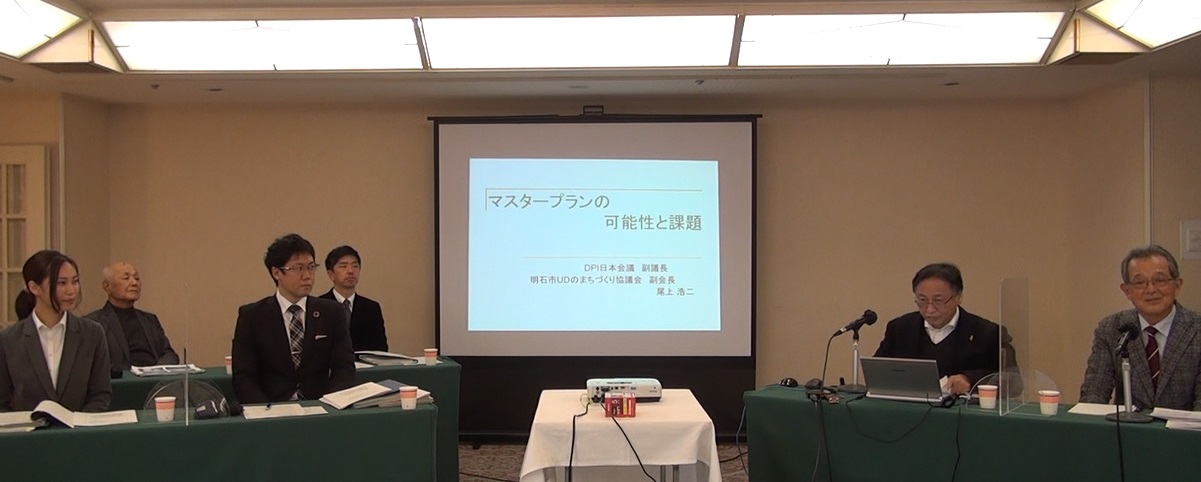

第12回バリアフリー推進勉強会 in 関西 開催結果概要

移動等円滑化促進方針(マスタープラン)及び基本構想の策定の取り組みについて

- 配信期間

- 令和3年3月1日(月)午前10時〜令和3年3月15日(月)午前10時まで

- 視聴回数

- 430回

- 収録日時

- 令和3年2月22日(月)午後1時00分〜午後4時30分

- 収録場所

- 大阪キャッスルホテル 7階 菊の間

- 趣旨説明者

- 三星 昭宏氏(近畿大学名誉教授)

- 事例紹介者

- 西山 暢計氏(兵庫県明石市 政策局 SDGs推進室 課長)

中村 信恵氏(奈良県奈良市 福祉部 福祉政策課)

夏木 敏宏氏(大阪府池田市 都市整備部 交通道路課 課長)

藤村 安則氏(奈良県上牧町 NPO法人楽しいまちづくりの会 副理事長兼事務局長) - コーディネーター

- 新田 保次氏(大阪大学名誉教授)

- 指定討論者

- 尾上 浩二氏(DPI(障害者インターナショナル)日本会議 副議長)

講演概要

「当勉強会のねらいについて」 三星 昭宏氏

今回の勉強会は、昨年、近畿地方で全国に先駆けてマスタープランを策定した3市と、住民提案で基本構想を策定した上牧町の4つの事例について、具体的な取り組み内容を伺い、後半のディスカッションにおいて、今後どのように変遷していくかという点を議論したいと思います。

そのうえで、それぞれの自治体が歴史・風土などの必要に合わせて個性的なバリアフリーのまちづくりを行うための戦略を立てていただければ幸いです。

【登壇自治体の特色、背景について】

①明石市:地域から提案された地区を促進地区として設定を図り、まちや社会の状況に応じて適宜、地区の設定や範囲内容の見直しを検討。

②奈良市:基本構想において既に重点整備地区に設定している地区のほか、交通の結節点である駅周辺地区、新駅の設置が予定されている地区を移動等円滑化促進地区に設定。

③池田市:都市機能誘導区域に移動等円滑化促進地区を設定。

④上牧町:町内のまちづくりの状況を踏まえ「上牧町役場周辺」を重点整備地区に設定。

事例発表① 兵庫県明石市 西山 暢計 氏

(以下、講演概要)

【策定にあたって】

2002年に基本構想を策定し、駅の橋上化やロータリー整備など主要事業は概ね完了しましたが、バリアフリー法改正で拡充された基準への適合や心のバリアフリー推進、障害当事者の意見聴取や道路以外の面的な整備促進など、さらなる取り組みが必要だと考えています。そのため、マスタープラン策定にあたり、市長直轄の政策局内に担当を設置し、土木の知見を持った職員や国土交通省からの職員派遣により体制を構築しました。

また、障害当事者や交通事業者、専門的知見を有する三星先生、尾上氏にも計画策定協議会に参画頂いているほか、パラリンピアンとまち歩きを実施してマップを作成し、課題の洗い出しや改良案の意見集約を実施しています。

【策定の効果】

ホームドアの設置、ユニバーサルデザインの導入、明石駅前にエスコートゾーンの設置など、公共交通事業者、国や警察の協力が不可欠の事業においても策定計画に位置付けることで調整が円滑に進むようになったと感じています。また、ユニバーサルツーリズムの案内、心のバリアフリーの研修についても障害当事者に講師やパネリストとして参画頂いて実施するなど、活躍頂く取り組みを進めています。

【最後に】

現在、協議会委員の三星先生や尾上氏に参画頂き、誰一人取り残さないやさしいまちづくりの包括的支援となる「(仮称)あかしインクルーシブ条例」の制定に取り組んでいます。コロナ禍で延期中の基本構想の策定にも今後しっかり取り組み、いつまでも全ての人にやさしいまちに、みんなで進めていきたいと考えています。

事例発表② 奈良県奈良市 中村 信恵 氏

(以下、講演概要)

【策定にあたって】

持続可能な開発目標の理念である「だれひとり取り残さない!」をスローガンに、多様なつながりによる共生のまちを目指し、①ハードとソフトの一体的推進、②持続可能なまちづくり、③こころのバリアフリーを実現するひとづくりという3つの指針を設定し、「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」を策定しました。策定にあたっては、障害者団体や高齢者団体等の方々にヒアリング調査を実施し、地域、施設や道路、公共交通機関等における現状の課題や奈良市の目指す姿について多様なご意見をいただきました。

【策定地域と取り組み内容】

既存のバリアフリー基本構想の重点整備地区に設定しているJR奈良駅・近鉄奈良駅周辺地区、鉄道の乗り換え機能を有し駅南北自由通路や駅周辺が整備中である大和西大寺駅周辺地区、今後新たに新駅の設置が予定されているJR新駅(八条・大安寺)周辺地区の3つの地区を移動等円滑化促進地区に選定しました。

当市では、マスタープランを作成した令和元年度より、バリアフリー施策を従来の交通施策担当部局ではなく福祉部局で担当していることから、マスタープランは、策定済みの基本構想に福祉分野の視点をさらに加味した内容となっております。また、福祉部局で策定している地域福祉計画をはじめとした関連施策と連携することで、だれひとり取り残さない、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりの推進に重点を置き、「共生社会」の実現を推し進めたいと考えております。

事例発表③ 大阪府池田市 夏木 敏宏 氏

(以下、講演概要)

【策定にあたって】

平成18年度に池田市交通バリアフリー基本構想を策定し、鉄道駅周辺の道路を含め重点整備事業を5年間で一定の取り組みを実施しましたが、道路幅員の狭い箇所が多いという土地の制約、当事者の相互理解などの課題もあり、整備が進まない箇所もありました。そこで、マスタープランでは相互理解を深めるソフト面から技術開発というハード面に繋げていかなければならないと策定に着手しました。

当市の協議会長である新田先生や石塚先生から『個別具体の問題把握とせず、何を目指すべきか、何が課題かを検討する調査をすべきだ』というアドバイスを受け、団体ヒアリング、アンケート調査、意見交換会を実施しました。

【取り組み方針とエリアについて】

対応可能な整備の推進に加えて、相互理解の醸成や継続的な意見交換などからの交流の場づくり、新たな技術活用による取り組みに繋がるような取り組み方針としました。優先する範囲として、①人が集まるエリアと②拠点性を高めたエリアという観点を入れ、人が集まるエリアとしては、平成30年度に策定した立地適正化計画での居住誘導区域で考えた区域を設定しました。拠点性を高めたエリアとしては、基本構想よりも範囲を広げて検討し、今後の基本構想内でも立地適正化計画を参考に進めていくことを検討しています。その他にも、マップでの情報提供や既存の取り組みを啓発活動などで進めながら、より効果的な取り組みの展開を検討しています。

事例発表④ 奈良県上牧町 藤村 安則 氏

(以下、講演概要)

【基本構想策定に至るまで】

上牧町は、昔からの瓦葺きの農家が並んでいる地区、昭和40年から50年代にかけて開発されたニュータウン地区、小規模住宅地区、最近出来たニュータウン地区の4つくらいに分かれています。

基本構想の策定にあたっては、策定の前後で2回、こういった地域や公共施設、人を集める個人事業者へのまち歩きの実施、町民へバリアフリーへの理解やニーズに関するアンケートを行ったほか、シンポジウムやワークショップを実施し、その後、町長に提言した結果、策定協議会が立ち上げられ、基本構想が策定されました。

【基本構想策定方針と特徴について】

上牧町の方針は、①生活関連施設のユニバーサルデザイン化、②安全・安心、快適に移動出来る空間の確保、③心のバリアフリー推進のまちづくり、④障害者差別法に基づく合理的配慮の提供の4つを挙げています。バリアフリー基本構想の中に障害者差別解消法を組み込んだ点、駅や国道のないまちでの住民提案型という点が特徴的な取り組みかと思います。

【最後に】

我々のNPO法人と大学のゼミが共働しながら、上牧町の公共施設や民間施設のバリアフリー化、公共施設での障害者の受け入れ実態を調査しました。回答結果として、公共施設においても全施設で対応が未定や未策定でこれからだということ、また民間施設に至っては、段差の解消等図りたいが、費用面の問題もあり、設備の普及率が低いという実態が分かりました。簡易スロープを作成して貸出を検討するなど、今後も域内の整備を図るべく取り組みを進めていきたいと思っています。

ディスカッション

◎指定討論

【明石市のまちづくりに参画して】 尾上 浩二 氏

明石市におけるマスタープランの策定は、まち歩きや団体ヒアリング、アンケート等を実施し、地域住民とりわけ障害当事者や高齢者、子ども等のニーズや声を元にしている点から、大切に取り組まれた印象を受けましたが、全国に比べても早い時期から策定に取り組まれたため、国のガイドラインとの調整などが結構必要でした。

【移動円滑化促進地区設定までの経緯】

学校においては避難所にもなることからバリアフリー化を推進しましたが、設定地区にどこまで盛り込めるのかによって、かなり議論になりました。最終的には小学校28校中14校、中学校13校中6校が地区に含まれることとなり、また、2020年12月には文部科学省によって、学校施設におけるバリアフリー化の加速という動きがあり、非常に時代の要請に沿ったものとなりました。この事例から、他の自治体においても策定にあたって学校を中心にすればどこでも移動促進化地区に出来るわけで、駅がないから、バス停がないから出来ないというのではなく、学校があるから出来る例かと考えます。

【まとめ】

まち歩きやヒアリングを通じて地元当事者も活発になっていきました。国のガイドラインの記述が足かせになった部分もありましたが、明石市に関しては市長室に担当部署を設置したこともあり、オール明石として取り組みが出来ました。

マスタープランについては、直ちに事業のめどが立たない課題やエリアを対象に出来るので、地域の多様な当事者、住民ニーズに基づいて取り組んでいくことが大事です。学校、防災、観光バリアフリー、移動についてなどの多様な障害ニーズをどう踏まえていくかが重要です。

◎ディスカッション

【新田氏】

改正バリアフリー法では住民提案を積極的に受けてマスタープランを作るということになっていますが、住民・障害当事者などの参加や連携方法とそれがどう策定の中身に反映されましたか。工夫された点や課題として残った点を伺いたい。

【明石市 西山氏】

多様な当事者等の意見を聞くようにという方向性を協議会から示されており、高齢者、障害者をはじめ、子育て関係や商業者、地域団体など多様な方に参画頂きました。また、パラリンピアも交えて、まち歩きを行い、課題の洗い出しを行いました。多様な場で配布・回答依頼を実施したアンケート調査や地域団体、各種団体のヒアリングも並行して実施しました。心のバリアフリーに関するソフト面の施策についてご意見が多かったため、可能な限り方針に盛り込むような形で反映しています。

【奈良市 中村氏】

策定にあたり、「奈良市移動等円滑化促進協議会」を開催し、委員として高齢者団体や各障害者団体の代表者、自治連合会の代表者などにご出席いただき、ご意見を頂戴したほか、協議会以外にも個別にヒアリング調査を行い、お話を聞く時間を設けさせていただきました。また、パブリックコメントを実施し、市民の方から幅広くご意見を伺っております。

【新田氏】

奈良市は寺社仏閣など観光にも注力されていますが、そのあたりでの連携はありますか。

【奈良市 中村氏】

基本構想策定の段階で東大寺等の神社仏閣関係者と話す場を設け、寺社仏閣のバリアフリー事例集の作成なども行っているところであり、マスタープランではそれをさらに発展させる形で進めています。

【池田市 夏木氏】

池田市では、幅広く当事者や支援団体の方々へのヒアリング、アンケート調査を実施しました。行政が当事者の目線を知る。当事者もプランニングの目線を知る。そして一緒に悩み、考えていくことを続けていくという連携や深まりが大事で、池田市の課題や特性として悩ましい所も含め、整理が深められたと思います。

【上牧町 藤村氏】

基本構想の策定において、自治会に依頼し区町村役員に集まってもらい、バリアフリーとは何かから説明を行って理解を深めてもらった上でまち歩きを行ったほか、障害当事者や住民も参画したワーキンググループを設定しました。データの整理については大学のゼミに協力頂いたほか、ワーキンググループには行政のバイアスを避けるため行政を入れずに民間で行い、協議会に報告する形で進めました。日頃から皆さんと付き合いながら課題を探していくことが大事かと思っております。

【尾上氏】

委員構成で多様な当事者が参加していること、まち歩きやワークショップを行い、事務局の案に意見を言うだけではなく自分たちで作り上げていく。池田市や上牧町のようにアンケートで、普段生活していての困りごと、社会的障壁をどんな所で感じているかという点まで行ったことはすごいなと感じました。

【新田氏】

移動等円滑化促進地区、基本構想の重点整備地区の指定にあたっての考え方と特徴、地区特性をどう反映されたかの工夫を伺いたい。

【上牧町 藤村氏】

上牧町にはターミナルや大規模商業施設がないため、重点整備地区をどうするかに悩み、最終的には町全体を入れました。施設の維持・修繕含めて改良された際には地区が出来上がるという形を目指そうと進めています。

【池田市 夏木氏】

一つの工夫として、立地適正化計画の居住誘導地域を基本構想よりも意識して広げていますが、調査や協議会の場では行先のエリアでの取り組みだけでなく移動しやすさも大事ではないかと意見を多く頂いた。促進地区までの交通手段含め、地域全体での移動を考慮して進捗中です。

【奈良市 中村氏】

既存のバリアフリー基本構想における重点整備地区に設定済みであること、鉄道の乗り換え機能を有し、駅前開発や南北自由通路の開通により多くの人が利用していること、本市のまちづくり構想において位置付けられるとともに、将来に向けた新たな駅整備のプロジェクトが予定されている等の観点から、移動等円滑化促進地区を設定しました。

【明石市 西山氏】

市独自の取り組みとしてユニバーサルデザインのまちづくり推進モデル地区を設定しています。駅がない地区であっても重点整備地区に育てていきたいという思いがあり、これが完成ではなく今後もどんどん発展させていく意味から現在は最小限に設定しています。

【尾上氏】

2000年の交通バリアフリー法は、駅と駅前だけがバリアフリーに整備されるイメージになりがちだった。駅、駅前のバリアフリー化は大事だが、障害者の自宅から駅まで行くことをどうするか。実際の地域の住民や当事者にとって未解決だった課題を解決しうるものが今回の移動等円滑化促進地区や、さらに国のガイドラインの改定だと思います。発表頂いた皆さんの地区設定の工夫や事例集をぜひ発信頂ければよいと思いました。

【新田氏】

これから取り組まれる全国の自治体に気をつけて取り組んでもらいたい点、これからの取り組みへの参考となる点などはありますか。

【明石市 西山氏】

多くの庁内の部署を巻き込んでまち歩きを実施し、生の声を聞くと気づきがあります。ユーザビリティの所をしっかり意識して、モノを作っていった方がより良いものが出来ることが結果として共有されつつあり、庁内にも当事者参画意識が根付いてきていると実感しています。また、促進地区に指定された地域はバリアフリー化の整備が視認されるため、未設定地域からも設定に向けて声が上がってきています。取り組みには労力を要するが、見合う効果があると思うので全国的に広がっていけば良いと思います。

【奈良市 中村氏】

マスタープランの策定をその後の基本構想や特定事業計画作成につなげ、移動等円滑化促進地区の重点的なバリアフリー化を進められることがマスタープラン策定のメリットだと考えております。また、今回福祉部でマスタープランの策定を担当し、こころのバリアフリーについて指針を設定したことにより、ハードだけでは解決できない課題にソフト面から取り組み、奈良市の目指すSDGsの理念である「誰ひとりとして取り残さない」共生のまちづくりを進めていくことが可能になると考えています。

【池田市 夏木氏】

バリアフリーマスタープランは障害者が様々な活動を出来ないといけないという事ではなく、地域全体でどういう暮らしをつくるのかという話だと思います。バリアフリーを観光や賑わいづくり、ウォーカブルなまちづくり、経済の活性化、防災等といった地域の課題を考えていく中での観点として扱っていくことが大事だと思います。

【上牧町 藤村氏】

策定が目的ではなく、きっちり実行することが非常に大事と考えます。行政のための施策ではなく、あくまでも住民のための施策であることです。上牧町でも令和3年度に総合計画の見直しがあり、マスタープランを盛り込んでいくことになると思います。

【尾上氏】

障害者、高齢者も含めて安心してまちで生き続け、暮らし続けられるまちづくりとして、課題を出して考えていければと思いました。災害への強さのほか、例えば、観光やUDツーリズムなど、当たり前に生活ができ楽しめる取り組みを今後も続けていかないといけないと感じました。

やはりまちづくりは楽しいと強調したい。参加した当事者も自分たちのまちへの新たな発見や、まちを見直す非常に良いきっかけになって、まちづくりによって住民自身が活性化していく。

是非、わがまちでも策定しようという動きに繋がっていくことを願います。

【新田氏】

マスタープランは現在8自治体しか出来ていませんが、本日は地域の個性を生かした取り組みの様子を紹介したほか、取り組みの広がりに向けた提言も頂きました。

各地域での一層の取り組みへの促進とともに全国的な波及、展開に期待したいと思います。

- 当日の配布資料

-

- 配布資料(三星氏)【PDF/645KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(明石市 西山氏)【PDF/5,225KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(奈良市 中村氏)【PDF/917KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(池田市 夏木氏)【PDF/3,972KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(上牧町 藤村氏)【PDF/2,334KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します

- 配布資料(尾上氏)【PDF/513KB】 ※配布資料の無断転載・転用等を禁止します