はじめに

エコモ財団では、2020年に開催を予定していました2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、2020東京オリパラ)以降も視野にインクルーシブな社会構築の一助として、標準案内用図記号(以下、ピクトグラム)の検討、作成を進めています。

本ページでは、2018年10月に公開しましたピクトグラム「カームダウン・クールダウン」について、外国人を含む一般の方々、公的施設事業者(公共施設、商業施設管理者等を含む)、設計者、交通事業者、管理者、行政の方々等より多くの方のご理解を頂くために、解説することを目的にしています。

このページを作成するにあたり、2018年度自主事業「オリンピック、パラリンピック開催に向けた移動と交通に関する調査等」における「2020東京オリンピック・パラリンピックに向けたピクトグラム(図記号)のあり方意見交換会」の主査をお務め頂いた髙橋儀平氏(東洋大学名誉教授)、委員をお務め頂いた橋口亜希子氏(橋口亜希子個人事務所)、児山啓一氏(株式会社アイ・デザイン代表取締役)、堀口仁美氏(株式会社アイ・デザイン取締役)、そして発達障害を代表される全国組織として活動されている一般社団法人日本発達障害ネットワークの市川理事長、内山副理事長にご協力を頂きましたことを、心より御礼申し上げます。

言葉の解説

カームダウン・クールダウン(室)が生まれた背景と経緯

・市川宏伸氏、内山登紀夫氏(一般社団法人日本発達障害ネットワーク):

新国立競技場整備事業におけるユニバーサルデザインワークショップ(UDWS)に日本発達障害ネットワーク市川理事長が参加され、以下の点を求めました。

- 視覚優位が多い発達障害者に考慮して、表示を簡単で分かりやすいものにする

- 自閉症者などに多い〝パニック〟が生じた時に冷静になるためのスペースあるいはルームを設置する

会議でカームダウン・クールダウンのスペースが認められたことは、発達障害については画期的なことでした。広くはありませんが、遮音されており、家族や同伴者と2人で暫く過ごすのには十分だと思います。

このようなスペースには2種類あり、「〝パニック〟が生じた時に冷静になるためのスペースあるいはルーム」と、もう一つは「静かなところに行きたくなったら過ごす場所」で、パニックを予防することを目的としています。特別支援学級などでも、潜り込む場所、カーテンなどで遮られた場所などがあり、「“パニック”が生じた時に冷静になるためのスペースあるいはルームと、“パニック”を予防するためのスペースの両方を用意されている病院もあります。

・橋口亜希子氏(橋口亜希子個人事務所):

大声で泣き叫ぶなどパニックになってしまった場合は、落ち着く場所として個室が有効です。大切なことは、パニックを未然に防ぐことです。パニックになって一番傷ついているのはその子・その人自身です。ですので、パニックを予防するためにカーテンやパーティションで仕切られ潜り込めるようなスペースや、成田空港が設置しているボックス型も有効です。

・髙橋儀平氏(東洋大学):

1970年代には欧州では一般学校でもオランダ発祥のスヌーズレンなどの個室が設けられていた事例もありましたが、日本では1980年代後半に普通学校のオープンスペースや階段下に小さな部屋が設けられるようになりました。また、同じころから公立のホールや一部の劇場で親子で観覧できる個室が設けられる事例が出てきました。

カームダウン・クールダウンの意味

・TEACCH※1という支援技法には「カームダウン」とありますが、わかりにくいので「クールダウン」ではどうかという議論もありました。

※1:TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children(自閉症及び、それに準ずるコミュニケーション課題を抱える子ども向けのケアと教育))は、1970年代アメリカノースカロライナ大学で研究・開発された、自閉症当事者やその家族の生活を生涯にわたって支援していくための包括的プログラム

カームダウン・クールダウン(室)を利用する人々

外部の音をなるべく遮り、外気温や湿度に左右されず、気持ちを落ち着かせることが必要になる方々で、発達障害の方、知的障害の方、精神障害の方、認知症者等が利用されます。

図記号(ピクトグラム)の解説

標準案内用図記号(ピクトグラム)とその経緯、使用のための解説

ピクトグラムとは

標準案内用図記号は、「対象物、概念または状態に関する情報を、言語や言語によらず、見て分かる方法で伝える図形」で、具体的には方向を表す矢印や男女を表す人の形、電話を表す図形等文を示し、視覚によるコミュニケーションを図ることができる直接的な情報提供手段といわれており、「ピクトグラム」や「マーク」と呼ばれることもあります。文字情報に較べてひと目でその表現内容を理解できる事から、遠方からの視認性に優れている、言語の知識を要しないといった利点があるため、視力の低下した高齢者や障害のある方、外国人等にも有効とされ、日本国内、あるいは世界各国の公共交通機関、観光施設、公共施設等において広く使用されています。

日本におけるピクトグラムの創生期は1964年の東京オリンピックといわれています。その後2002年の日韓ワールドカップ開催決定を受け、日本で初めてピクトグラムの統一化が進められ、2020年2回目の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、改めてサイン関係の重要性が注目されています。

ピクトグラムの検討経緯

エコモ財団は、2002年日韓ワールドカップ開催を控えた1999年~2000年にかけて、日本財団からの補助事業として125個の図記号を8つのカテゴリーに体系化した「標準案内用図記号ガイドライン」を作成し、公開しています。その内110個がJIS規格化され「JISZ8210案内用図記号(JIS)」として登録されるに至りました。

2020オリパラ開催に向けて、2015年~2017年6月まで日本財団助成事業として図記号の検討を進めました。はじめの1年間は図記号の事例収集、及び障害者団体や外国人観光客への調査を踏まえ、図材の選定等の作業を行い、続いて図案作成及び見直し作業を進め、ISO及びJISの調査方法に準拠したわかりやすいか(理解度試験)及び見やすいか(視認性試験)により、原案の適性度を評価し、2016年3月に10項目の原案を策定しました。2年目は1年目に選定した図材のうち、残りの図材について図案作成及び見直し作業を進め、1年目同様に理解度及び視認性試験を実施し、2017年3月に5項目の原案を作成し、新規作成した図記号が17個、見直しした図記号が2個の他、カテゴリーが1項目追加(アクセシブル)しました。これらの結果については、標準案内用図記号ガイドライン改訂版」としてとりまとめ、2017年7月に公開しました。

しかし、当時検討項目としてあがっていたものの議論が過渡期であり引き続き検討が必要とされる項目が残されていました。そこで2018年度自主事業として、2020オリパラ以降も視野にインクルーシブな社会構築の一助として残された項目を含め、改めて検討を進めました。

検討すべき項目を整理した上で、学識経験者、サイン関係のデザイナー及び専門家、障害者団体、行政担当者等による意見交換会や、当事者団体等へのヒアリング調査、交通、建築、観光、商業、一般消費者、行政担当者等への説明会を通して図案を作成し、理解度や視認性の試験を経て、新たな図記号8項目を作成するに至りました。

現在「JISZ8210」への追加提案をすすめると共に、「標準案内用図記号ガイドライン改訂版」の改正に向けて準備を進めているところです。

今回作成した図記号については、例年の図記号作成と大きく異なる点が2点ありました。

1点目は2020年オリパラ施設で必要とされる図記号を検討項目に加えて、施設建築に間に合うよう急ピッチで作業を行ったことです。これについては、東京都オリンピック・パラリンピック準備局、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び独立行政法人日本スポーツ振興センター新国立競技場設置本部に意見交換会に参画いただき、情報を共有し、公共案内用図記号の最も重要な使命であるデザインの統一を図ることができました。

2点目は、「男女共用お手洗」や「カームダウン・クールダウン」など、急速に変化する社会事情に適合するよう、今までにない概念の図記号作成に挑戦したことです。「男女共用お手洗」は、LGBTの表現で代表される性的マイノリティの中でも、特に性別違和を抱えるトランスジェンダーのニーズと、高齢社会をはじめとした介護の現場で必要とされる異性介助という要求が、内容的には異なるものの実際に必要とされる設備は同じであることから、一つの図記号としてまとめました。「カームダウン・クールダウン」は、公共空間では国内では成田空港で試行されている例があるのみで海外にも事例はなく、関連団体のご協力を得ながら手探りで策定しました。検討する際は、おそらく国内で考えられる限りの当事者の方々のご意見を伺い、最終的な合意形成に至った経緯があります。また、トイレ設備関係のいくつかの図記号は、前年度からの引き継ぎ検討事項である機能分散化の考え方に沿ったトイレ環境の改善に役立つものであり、「おむつ交換台」は2017年のJIS Z8210改定で変更された「ベビーケアルーム(図4参照)」の機能を補完する意味で策定されました。このように、今までは街中にあふれたバラバラの図記号を統一することを主眼としてきた活動が、未知のニーズを先取りする活動に変わってきた今年度は、図記号作成の大きなターニングポイントであると考えられます。

そのために、回答者の知見を問う従来の自由記述による理解度試験の評価が期待できず、正答を含む4項目から一つを選ぶ四者択一方式で正答率を評価する方法をとりました。このことは、今後の新しい評価方法を示唆すると共に、過去のデータと比較した評価を行うことができなくなった点が課題点として残されました。

「カームダウン・クールダウン」のピクトグラムの検討経緯

「カームダウン・クールダウン」のピクトグラムを検討する中では、意見交換会、作業部会、説明会、ヒアリング、試験等を重ね最終形を決定しました。ここでは、その流れをご紹介します。

キックオフで、オリパラに向けて必要な一連の施設に対応するため、新規の検討項目にいれることになった。

-

第1回作業部会

【要点】図記号を機能分散し作成数を増やすのではなく、シンプルにしていくべき。今ある機能(意味)を並置できるものを整理する必要がある。

名称:カームダウン室

出典:新規作成

機能:周りから隔離して、気持ちを落ち着かせることのできる小部屋を表示

図記号案: ・どのような設備が整っているのかについても曖昧(自閉症でパニック症状が現れている場合は座らないだろうし、ちょっとドキドキしているときは座って落ち着きたいという時もあろうと思う)。なるべく視界に様々な物が入らないようにするべきとは思う。

・どのような設備が整っているのかについても曖昧(自閉症でパニック症状が現れている場合は座らないだろうし、ちょっとドキドキしているときは座って落ち着きたいという時もあろうと思う)。なるべく視界に様々な物が入らないようにするべきとは思う。

・海外では学校で取り入れられている事例として、スヌーズレン(オランダ発祥)の考え方で香りや部屋を少し暗くした部屋がある場合もあろう。

・アイルランドのシャノン空港には新設のラウンジとして「センソリールーム」が設置されている。(外部の音を遮断する防音仕様で、波打った壁や色が変わるLEDライト、ビーンバッグチェアなどのインテリアが、明るく落ち着いた雰囲気を醸し出す。さらに搭乗の際も一番最後に案内され、列に並ぶ必要がない。

・成田空港でも検討されており、ハートマークをもとしたデザイン案がでている。 -

当事者団体ヒアリング

【要点】

安楽椅子は不要

「室」は不要

屋根を取り、間仕切りを表示する

図記号案: ●項目の表現について

●項目の表現について

・新しい概念なので啓発や説明を添える必要がある

・クールダウンという言い方をしている

・部屋という「室」ではない

●図案について

・屋根表現は丸いドーム型が良いと思う

・椅子はシンプルな方がよい

・ブラインドや少し暗い表現があるとよい -

第2回作業部会

【要点】当事者団体ヒアリング結果を重視し、意見を取り入れる。

名称:カームダウン

図材:間仕切りの中の椅子に座る人

機能:周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間を表示

図記号案:

-

第1回意見交換会

【要点】・当事者団体ヒアリング結果を重視し、意見を取り入れる

名称:カームダウン

図材:間仕切りの中の椅子に座る人

機能:周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間を表示

図記号案: ・利用しない人は図を見ただけでは全くわからない。

・利用しない人は図を見ただけでは全くわからない。

・カームダウンという言葉は初めて聞く。

・部屋ではなくてもエリアの確保が必要。

・パニックを未然に防ぐ場所、パニックを起こしてから非難する場所として2通りの使用方法がある。

・トイレ関連の図と結び付けると、議論の範囲が狭くなる。

→必要性が高い項目として検討に含まれている。トイレとは別である。 -

第3回作業部会

【要点】・SDAコメントを反映し、意見を取り入れる。

名称:カームダウン Calm down

図材:間仕切りの中の椅子に座る人

機能:周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間を表示

図記号案:

-

理解度(わかりやすいか)・視認性(見えやすいか)試験結果

日本362名、外国人88名 計450名

名称:カームダウン(クールダウン) Calmdown(Cooldown)

理解度試験結果7%

視認性試験結果68.8%

図記号案:

-

SDA委員会(公益法人日本デザイン協会)

・理解度試験結果評価

10%未満しか理解されていない。待合室、休憩室の誤回答が多い。原案はJIS図記号「待合室」の変形なので、別案を検討する。

・視認性試験結果評価

使用可 見やすさについて若干の問題があるが、理解度向上を先に検討する。

・デザイン案修正方針

図形の要素は大きく変えないが、待合室、休憩室と誤って理解されないよう、 図形を再検討する。 -

当事者団体、有識者等 ヒアリング

【要点】

・当事者意見でCool downを併記

・図は待合室と誤解しないように修正"

・基本的にカームダウンの概念が一般的でないので、現在の方向で検討し、その後、図記号を広報、啓蒙し学習することを条件にするのが現実的。

・図形修正後も当初は文字による補助表示で展開し、当事者の理解度が高まれば良い。

・利用の場面を考えれば、やはり待合室との誤認(53%)が大きな問題になるのではないか。

・ニーズは知的障害、発達障害対象だが、精神障害も(看護師のいる部屋の図記号を示す)異なる空間を求めている。

・名称に「カームダウン(クールダウン)」としてほしい。(カームダウンだけでは理解しきれない)

・(対象、用途を限定せず)もっとアバウトなレベルでもよい。

・共通言語化には時期尚早の可能性もある。

・一方で、ニーズが予想される場所には(混乱する前に)先立って図記号を提示することも社会的使命がある。

・特定化されるよりも、より使いやすくする戦術が必要。 -

第4回作業部会

【要点】

・試験結果を反映し、必要に応じて図形を修正する。

・当事者団体、有識者の意見を反映し、必要に応じて名称を変更する。

名称:"カームダウン・クールダウン Calm down, Cool down"

図材:間仕切りの中の椅子に座る人

機能:周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間を表示

図記号案: ・名称は「カームダウン・クールダウン Calm down, cool down」とする。

・名称は「カームダウン・クールダウン Calm down, cool down」とする。

・図形は、待合室(やラウンジ)に誤解されないよう、角度をもう少し緩くして、疲れた様子のものを再提案する。

※その後作成した修正案について当事者団体からのコメントを頂き、次のように変更することとした。

・図形は、待合室(やラウンジ)に誤解されないよう、角度をもう少し緩くして、リラックスした様子のものを再提案する。(第4回作業部会結論) -

第2回意見交換会

名称:"カームダウン・クールダウン Calm down, Cool down"

図記号案:案1 修正点・囲いをピン角、・椅子の背もたれの高さを高くし、リラックスした状態を表現

修正点・囲いをピン角、・椅子の背もたれの高さを高くし、リラックスした状態を表現

案2 著作権の関係で掲載不可 修正点・囲いをピン角、・椅子にくつろいで座る人に替えて、体育座りをした人を表現

修正点・囲いをピン角、・椅子にくつろいで座る人に替えて、体育座りをした人を表現

○理解度、視認性試験実施及び結果について

・「概念は日本人にとって理解することが難しいので、広く社会で理解できるように日本語として整理すべき」と提案した件はどうなったか?

→当事者、関係者と討議したが適切な日本語名称は出てこなかったので、カタカナ名称のままで周知、啓発を図ることで理解いただいた。"

・(例えばノーマライゼーションなど)元々日本語の概念がないものは一旦カタカナで使用して適切な日本語が生まれるまで待つ。少し使い続けることが必要。

・一般には周知されていないが発達障害者にとっては身近なことばなので、使用しながら今後定義付けをしっかりしたい。

・カームダウン・クールダウンは一語として使用、日本語表現は未来の課題として補足説明で対応したい。

・ピアノは、かつてピアノフォルテと呼ばれていたが、現在はピアノが一般的用語となっている。

・カームダウン・クールダウンも、将来適切な日本語がつくか、あるいは自然に短縮形で呼ばれるのではないか。

・「不安解消」「安心」「落ち着く」が近いことばだが、不十分なので補完が必要。

・カタカナ表現は周知されていないが、当事者団体は使用している。使用の際は説明書きが必要。

○図記号項目について

・育成会では「黒い部屋で頭を前に傾けている図記号」で合意したが、これは支援者の判断であり、その後「この部屋にいると最終的にはリラックスすることを表現する図がよい。椅子も傾ける」となった。

・図記号は統一が重要。新国立競技場整備事業との統一はどうなったか?

・新国立競技場整備事業では既に別のピクトが提案されているが、この意見交換会の場で新たなピクトサインが提示されることになれば、それを採用する。

・新国立競技場整備事業で作成したピクトには著作権があるため、仮にこれを使用・改変することを希望されるのであれば、著作者との調整が必要になることをご理解いただきたい。

・新国立競技場整備事業の案も含めて丁寧な議論が必要。特にJSC、成田空港との統一が必要。

・待合室との誤解があるので、変形ではなく新しい図形とすべき。

・(原案と比較して今回の)リラックス案は一般の方が見た場合、リラックスしている様子がわからず暗に椅子に見えてしまう。

・実際の部屋はどのようなイメージか?

・仮囲いの中に椅子をおく程度。

・椅子があると、待合室のイメージが強いので床に座る方がわかりやすいかも。枠を付けてエリアとしての囲いを担保することが必要。

・実体験から、膝を抱えて心を静めてゆく図がよい。

・囲いは不要では。

・囲いではなく衝立てにしてはどうか。ハートマークを入れては。

・作業部会で検討して最終案を提示してほしい。

-

第5回作業部会

【要点】

・第2回意見交換会(2018.9.14)意見を反映し、図形を最終修正する。

・名称について既存JISとの調整を図る(例:トイレ→お手洗)

名称:"カームダウン・クールダウン Calm down, cool down"

図材:間仕切りの中の椅子にくつろいで座る人

機能:周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間を表示

※運用に適した利用説明の表示を付けることが望ましい

図記号案: ・意見交換会の皆様のご意見も踏まえながら、懸案のカームダウン・クールダウン、着替え台及び男女共用お手洗について将来的視点も勘案し以下のように判断しました。

・意見交換会の皆様のご意見も踏まえながら、懸案のカームダウン・クールダウン、着替え台及び男女共用お手洗について将来的視点も勘案し以下のように判断しました。

・前提として今日の図記号には

空間や製品の形を表現したもの

動作や行為を表現したもの

以上のどちらともつかないややニュートラルな表現のもの があると捉えます。

○カームダウン・クールダウンについて

案1を採用し、理由は以下の通りです。

・知的障害者や発達障害者の範囲は広く一つの動作だけでイメージしない方が良いと考える。当事者委員においては子どもの小さいときの動作にぴったりとコメントされた方もいますが、少し幅を広く考えておきたい。パニックは周囲の環境からもたらされるという社会モデルの考え方を本案でも基本に据えことがよいと思わられる。

・すなわち、社会モデル、平等、共生社会づくりの視点からも、ある動作に特化するのではなく、標準に近い空間で対応する図記号案が望ましいと考える。

・基本的には空間を区切るが、特別のしつらえが必要ということではないことがこれまでの議論の結論である。結果、休憩室、待合室、ラウンジと同じではないかとの意見もあるが、室名は併記され、囲いがあり、別室であるとの印象は与えられる。

・多人数が利用する広い休憩室を活用する場合には、個室化、空間が仕切れることが重要である。外部からの音が遮断できることも重要である。利用形態では個人での利用、同伴者との利用の両方を想定しておきたい。

・一方、設置場所を想定すると、空港、大型小売店舗、大規模鉄道駅、大規模競技場など公共的施設のなかでもかなり限定された施設での利用が想定される。劇場等では10年以上前から知的障害者や乳幼児用等への対応として区切られた観覧スペースが設けられている施設もあり、今後の設置場所づくりの一つの参考になる。

・また、恒常的整備ばかりではなく、イベントなどで一時的に居室を区分して使用することも考えられる。

-

最終決定

名称:カームダウン・クールダウン Calm down, cool down

図材:間仕切りの中の椅子にくつろいで座る人

機能:周りから独立して、気持ちを落ち着かせることができる小空間を表示、屋根のない間仕切り空間に表示することも可とする

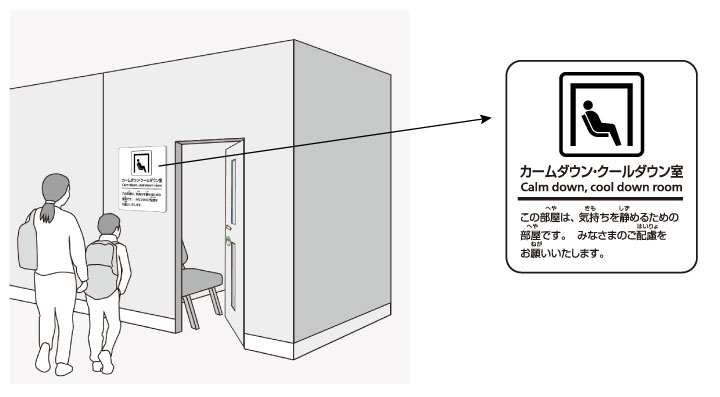

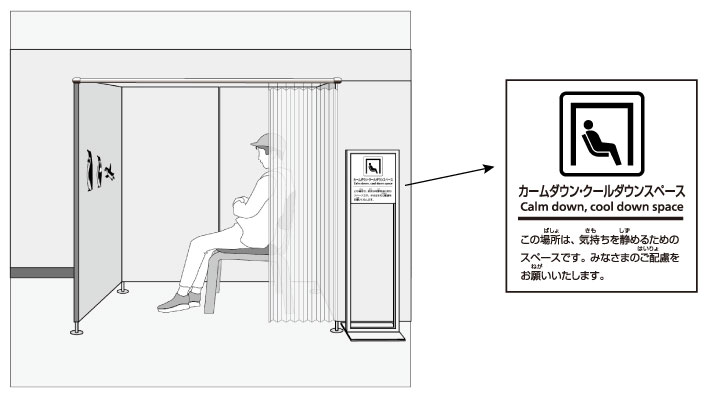

補助表示:文字による補助表示は、独立した小空間であれば「カームダウン・クールダウン室 Calm down, cool down room」、間仕切りなどで区切られた空間であれば「カームダウン・クールダウンスペース Calm down, cool down space」とする。

また、「この部屋は気持ちを静めるための部屋です」「このスペースは、気持ちを静めるためのスペースです。皆様のご配慮をお願いいたします。」など、運用に適した利用説明の表示をつけることが望ましい。

図記号:

図記号の表示例、使用例

カームダウン・クールダウンを設置される際には、以下の表示例、使用例をご参照ください。

○カームダウン・クールダウン室(Calm down,cool down room)

独立した部屋の場合は、「カームダウン・クールダウン室(Calm down,cool down room)」として、必要な方の利用が優先できるようにすることが望ましいです。また、説明文は「この部屋は、気持ちを静めるための部屋です。みなさまのご配慮をお願いいたします。」など補助表示されるとよいと思います。

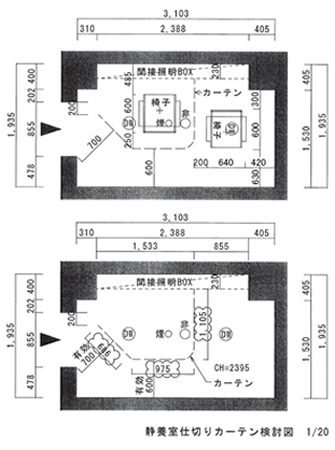

- 部屋は空調を備えた個室として、中から施錠できる方が望ましいです。

- 照明は明るすぎないように、落ち着けるように少し暗めの間接照明とし、照明(調光や色調)をコントロールできることが望ましいです。

- 部屋の入口には案内サイン「カームダウン・クールダウン室 Calm down,cool down room」を設置する共に、説明文はルビ付きで表示されることが望ましいです。

- 一点に集中し気分を落ち着かせるために「アイキャッチャー」を設置することも効果的です。「アイキャッチャー」は、動物等のイラストの他、キャラクターや数字などもよいと思います。

- カームダウン ・ クールダウン室は既存のものを活用するなどの工夫でも十分対応できます。

ポイント

○カームダウン・クールダウンスペース(Calm down,cool down space)

間仕切りなどで簡易的に作られたスペースの場合は、「カームダウン・クールダウンスペース(Calm down,cool down space)」として、必要な方が使うためのスペースであることをわかりやすく表示してください。

また、説明文は「この場所は、気持ちを静めるためのスペースです。みなさまのご配慮をお願いいたします。」など補助表示されるとよいと思います。

- パーティション(間仕切り)等を活用し、部屋の中を部分的に仕切った事例です。

- 照明は明るすぎないように、落ち着けるように少し暗めの間接照明が望ましいです。

- この場合、防犯上の理由から、足下が見えるカーテンやロールスクリーンで仕切るようにします(設置場所の要件によって変わります)。

- 部屋の入口には案内サイン「カームダウン・クールダウンスペース Calm down,cool down space」の表示を設置する共に、説明文はルビ付きで表示されることが望ましいです。

- 一点に集中し気分を落ち着かせるために「アイキャッチャー」を設置することも効果的です。

「アイキャッチャー」は、動物等のイラストの他、キャラクターや数字なども効果的と言われています。 - カームダウン ・ クールダウンスペースは既存のものを活用するなどの工夫でも十分対応できます。

ポイント

国内、海外の事例紹介

国内:

東京国際空港(羽田空港)

羽田空港では、2020年度にカームダウン・クールダウンを整備しました。お客様のご意見を元に柔軟に設置場所を変更できるよう、簡易型のパーティションタイプとして、内側は色味を暗めにし、あわせて吸音性素材を用いています。入口幅は車いすの方もご利用できる幅を設け、持ち運びも可能な椅子1脚設置しています。

設置場所は、保安検査場を通過した先に、T2に2箇所、T1に1箇所の他、T1には複数人の子供連れを考慮しキッズスペース横に1箇所設置しています。

T1保安検査A付近

T2保安検査C付近

成田空港

成田空港では、2017年度から整備が進められました。出発手続き後のエリアに第1ターミナルに2箇所、第2ターミナルに2箇所、第3ターミナル国内線、国際線各1箇所ずつの計2箇所に設置され、2022年度には出発手続き前のエリアに第3ターミナルに1箇所設置されています。

空港という非日常的かつ慣れない空間でのあることに加え、様々な人や音、光、においなどの情報が混在する場所であることから、コミュニケーションに不安がある利用者の中には、ストレスを感じてパニックを引き起こすこともあるので、未然に防止することを目的にカームダウン・クールダウンスペースを確保することにしました。

まず最初に設置した第1ターミナルのカームダウン・クールダウンスペースは箱状で一人用でした。その後、当事者へのアンケートから親子での入室を想定し、第2ターミナルのカームダウン・クールダウンスペースでは面積の広い箱状を採用しました。その後、より空間が広い箱状としました。

さらに、第3ターミナルでは、居室型として、前室の他、カーテンで仕切れ、調光機能もある個室を2つ設けるなど、より利用者の方が利用しやすい環境整備を進めています。

第1ターミナル国内線(箱型)

第1ターミナル/第2ターミナル国際線(箱型)、第3ターミナル国内線/国際線(箱型)

第2ターミナル国内線(箱型)

第3ターミナル一般エリア(居室型)

旭川空港

旭川空港では、2020年3月にカームダウン・クールダウン室を整備しました。元々祈祷室だった部屋に、カーテンやカーテンレールは新規に購入しましたが、既存の設備(椅子等)を利用したり、アイキャッチャーを自前で作成して整備しました。また、防犯上の観点から、完全に仕切るのではなく、部分的にカーテンで仕切ることにより、外からの視線は最低限避けるとともに、入口辺りからできるだけ人の視線が届くようになっています。

また、ホームページにも掲載されているので、事前に場所を確認することもできます。

旭川空港 カームダウン・クールダウン室

中部国際空港

中部国際空港では、世界自閉症啓発デーに向けた2022年3月22日に運用が開始されました。第1旅客ターミナル国内線の保安検査場通過後に1箇所設置されています。

空港建設当初よりユニバーサルデザインに基づく検討を実現していますが、近年発達障害と思われるお客様のトラブル発生等を受け、国内主要航空会社やカームダウンルームメーカーへの聞き取りを進め、ハード面整備事前段階として航空職員向けの講演会や研修等を実施しました。

設置場所や内外装仕様については、当事者家族の専門家の助言により、内装は柔らかな素材とし、利用状況が外からも確認できるよう足下に隙間を設ける仕様としました。外装は地元県産品(木材)振興を兼ね、木材会社等の協力の元準備しました。

カームダウン・クールダウンスペース

関西国際空港

関西国際空港では、2022年に第1ターミナルビルの一般エリアと制限エリアに一箇所ずつ整備しました。第1ターミナルビルの大規模改修にあわせて、外見からはわかりにくい障害のある方へのサービス拡充の視点で設置することになりました。

障害当事者の方々へのヒアリングを通して、設置場所や仕様を検討し、お客様のご意見を元に柔軟に設置場所を変更できるよう簡易型のパーティションタイプとしました。スペース内には、2人掛けベンチを設置し、足を伸ばしてリラックスできるスペースとし、車いすの方もご利用できる入口幅を設けました。また、ピクトグラムや利用目的を記載した立て看板を設け、用途外の使用を防止しています。

カームダウン・クールダウンスペース

新千歳空港

新千歳空港では、2023年3月にカームダウン・クールダウン室が整備されました。

設置場所は、国内線ターミナルビルの一般エリアに1箇所(センタービル1階)、保安検査通過後のエリアに2箇所、国際線ターミナルビルの一般エリアに1箇所で、比較的静かで周囲からの視線を遮ることができること、また車いす等での移動の連続性を考慮し選定されました。

国内線ビルについては、パネルで囲われた箱状で、車いすの方が使用しやすいよう入口幅は80㎝を確保し、ロールスクリーンは、車いすから手が届くよう全開時は床から140㎝までの設定とし、また防犯上の観点から下ろした時は使用者の足元が見えるよう床上40㎝の開口が確保されています。室内は同行者との使用を想定し2人掛けのソファーを置き、またアイキャッチャーとしての役割も兼ねる優しいデザインの吸音パネルが設置されています。照明は、直接光源を遮断し、壁高を調整することで周囲の明るさのみを利用し照度が抑えられています。

国際線ビルについては、既存の更衣室と兼用のため、照明は元々の配線を利用し照度調整可能な調光式を設置したほか、鏡に飛散防止シートを貼り、破損時の飛散リスク低減が図られています。

国内線センタービル1階ロビー

国内線搭乗待合室

搭乗口19番付近/101・102ゲート付近(バスラウンジ内)

国際線3階出発ロビー(更衣室と兼用)

高松空港

松山空港

福岡空港

阿蘇くまもと空港

那覇空港

国立競技場

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、メインスタジアムとして新たに建設されました(地上5階、地下2階、観客席数は約60,000席、うち車いす席約500席)。

カームダウン・クールダウン室は、1階に5箇所、2階に2箇所、4階に2箇所設けられ、同伴可能な男女共用トイレの近傍に設けられています。その他多様な利用を想定した休憩室も各階に設けられています。

有明アリーナ

東京ベイエリアに、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、新規で建設された施設です。

この施設では、カームダウン・クールダウン室が、2階、3階、4階の客席ゾーンでアクセスするための共用通路に各2箇所ずつ設けられています。

国外:

イギリスで導入が広がっている「センサリールーム(Sensory room)」

イギリスでは、音や光、人混みや周囲の視線などが苦手な感覚過敏の特徴がある発達障害などの子どもたちのために、プレミアリーグのサッカースタジアムや空港などにセンサリールーム(Sensory room)が設置されています。設置されているセンサリールームの目的は2つに大別することができます。

1つは、明るすぎない照度と、大きな音や声などの大音量を遮る遮音が施され、人混みや周囲の視線を避けた安心できる部屋で、防音ガラス越しにサッカー観戦や映画などを楽しめることを目的とした部屋です。目的の前提には、見方や楽しみ方の「方法」が多数派とは違うだけで、困りごとがない人たちと同様に「観る」「楽しむ」といった目的は一緒であるとの考え方があります。つまり、共生社会の実現に向かって日本が目指している、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする「ユニバーサルデザイン」の考え方が実現している部屋だと言えます。

2つ目は、日本でも新国立競技場で形となって実現した、このページで具体的な説明がされているカームダウン・クールダウンを目的とした部屋です。目的の前提には、移動や非日常的な空間において、感覚過敏の特徴に状況判断などの苦手さも伴って、不安や心配を強く感じてしまう発達障害など見た目にわからない障害(Hidden disabilities)のある子どもたちの安心安全を、部屋の存在で担保するとの考え方があります。ユニバーサルデザインの考え方に対して、どちらかというと、段差等の物理的障壁の除去だけでなく、より広く障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な障壁の除去という意味も含む「バリアフリー」の考え方が実現している部屋だと捉えることができます。イギリスのカームダウン・クールダウンを目的としたSensory roomには、流れる光などによって感覚を刺激して落ち着くことのできるスヌーズレンの設置が主流となっています。

イギリスのプレミアリーグでは、2020年6月時点で、20チーム中12チームがセンサリールームをスタジアムに設置していて、ここ数年ですべてのチームが設置するとも言われています。2018年11月に開催された第7回スタジアムビジネス・設計&建設サミットではワトフォードFCのセンサリールームが最優秀インテリア施設賞を受賞するほど注目を集めています。いまやプレミアリーグではスタンダードになりつつあるセンサリールームは、先ほど説明した『2つの目的』の双方を兼ね備えて設置されています。観ること、楽しむことを目的とした部屋があり、そのそばもしくは別室にカームダウン・クールダウンの部屋が用意されています。観ること、楽しむことを目的とした部屋には、感覚統合グッズなども配置されています。

センサリールームがスタジアムに設置されている背景には、サッカー発祥の地ということもあり、サッカーが人々の日常生活の一部であり、指定席は先祖代々受け継がれ空きがでるのは100年後という話も耳にするくらい、家庭や地域に根付いている文化・風土が影響しています。日本と違ってスタジアムがクラブの所有物であることからも、クラブは地域に愛される、誇れるスタジアム作りに力を入れています。そしてそこには誰からも愛されるスタジアムでなければならないという強い信念が込められています。ワトフォードのセンサリールーム担当者は「誰からも愛されるスタジアムであるならば、誰もが来られるスタジアムでなければならず、地域の誰ひとり取りこぼれる人がいてはならない。」として、センサリールームを作ったと話します。

そして彼らは今だけでなく未来も見据えています。センサリールームで観戦したお子さんが一般席でも観戦できるようになった事例があるように、その子どもたちが未来のサポーターや地域の担い手になることを見据えて、専属スタッフの配置やソーシャルスキルを学べるツールなどソフト面での支援も併せて行っています。センサリールームやスタジアムはただ単なる箱物ではなく、箱物にどう愛を込めるのか、つまりハードとソフトが一体となった先進的設備と言えます。

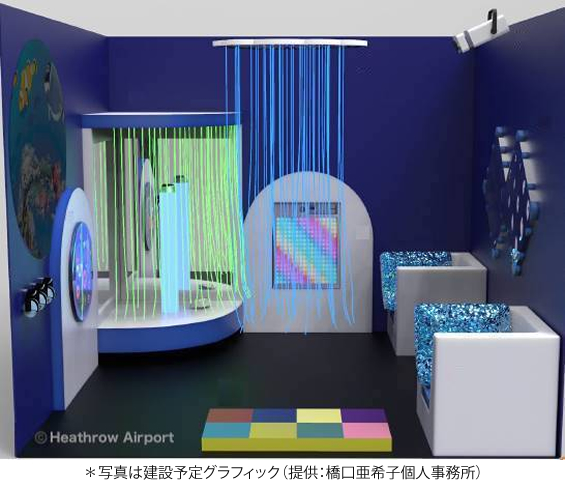

イギリスのヒースロー空港では、カームダウン・クールダウンスペースとして、現在、ターミナル3(T3)のキッズコーナーエリア内にセンサリールームが設置されていますが、今後、T5まである各ターミナルに新たなセンサリールームエリアの建設を予定しています。

T3に設置されているセンサリールームの中には、インフィニティートンネルなど、ヨーロッパでは主流になっている感覚を刺激して落ち着くことのできる空間のスヌーズレンが設置されています。キッズコーナーエリア内にあるため、保護者は兄妹など他の子供をキッズコーナーで遊ばせながら、お子さんを見守ることができます。また、キッズコーナーが出発ロビーエリアの1つ上の階に設置されていて、さらにキッズコーナーに入るためには受付を通らなければならないため、セキュリティーなどの安全はもちろんのこと、スタッフ以外の大人がいない空間で安心してくつろぐことができます。

T3には別途、主に大人が仮眠できるリラックスルームがあり、大人が休めるリラックスルームと、感覚過敏などの特徴のある子ども向けのセンサリールームと、エリアと利用目的をきちんと分けていることも先進的と言えるでしょう。

センサリールームがハード面での支援とすると、ソフト面では見た目にわからない「隠れた障害」のある人たちに対して「Hidden Disabilities Sunflower」という支援を行っています。

Hidden Disabilities Sunflowerは、2016年にイギリスのガトウィック空港から始まった支援で、ひまわり柄のストラップを着用すれば隠れた障害のあることがスタッフにわかり支援を受けられる仕組みです。ストラップは、ヒースロー空港のすべてのターミナルの「Assistance desks」にてもらうことができます。ヒースロー空港では毎月約2000個のストラップを配布していることから、そのニーズの高さが配布数から伺えます。

また、ソフト面の支援として、障害のある人たちがどんな支援が受けられるのかがわかる動画「video of special assistance at Heathrow」を作成し、『事前学習情報』として公開していることは、日本のバリアフリー法改正で明記された「公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進」の先駆け的取組の好事例と言えるでしょう。

メッセージ

市川宏伸氏(一般社団法人日本発達障害ネットワーク)

「クールダウン・カームダウンについて」

〝クール・ダウン〟、〝カーム・ダウン〟と言う言葉は、あまり聞きなれない言葉だと思う。一言でいえば、「押してダメなら、引いてみろ」ということと考えていいであろう。私が学校に通っていた大昔、「またお前か?」、「何度同じことを何回言われたら分かるんだ!」といつも言われている級友がいた。多くは、ますます興奮して、時には男性の教員何名かで押さえつけられていた。今だったら「先生、注意の仕方が間違ってますよ」と言わなくてはならない。

私が児童精神科病院に勤めた際、〝切れやすい〟小学生が私の外来に来た。私は発達障害の一つであるADHDと診断して、保護者にはその旨説明した。しばらくして校長先生から電話がかかってきた。「是非、当校に来院して、どう対応してよいか説明して欲しい」とのことであった。学校に行ってみると、何人かに先生が集まっており、対応を考えていた。理科の時間に、興奮して部屋の中央にあった水槽を壊して、水浸しになってしまった。担任の先生は、「授業が出来なくなってしまったじゃない。皆に謝りなさい」と言ったところ、教室のガラスをすべて割ってしまった。そこで先生たちは相談して、興奮した子どもには担任が対応し、生徒の一人が職員室に行き、授業のない先生が教室に跳んで来て、何も言わずに一緒に空き教室に連れていく。15~20分ほど黙っていると、落ち着いてきて、話が出来るようになる。その際に責めるようなことを言わない、と言うのが結論であった。

当時は、〝発達障害〟、〝クールダウン〟〝カームダウン〟と言う言葉はなかったが、今考えると〝クールダウン〟〝カームダウン〟を実践していたし、その子どもさんは、今でいう〝発達障害〟であった。彼らは、学校でも、自宅でも注意され叱られ続けており、少しでも注意されたと思うと、「またやってしまった」という自己嫌悪感に陥る、その先は、言われたことは頭に入っていかなかった。まず、時間をとって、冷静になってから対応を話し合うことが大切である。

JDDとしては、新国立競技場の中に、クールダウン・カームダウンのためのスペースを作ってもらったのはこのような背景があったからである。一人になって、冷静になる時間をもらえることは、どんなに怒鳴ることよりも役に立つことである。

内山登紀夫氏(一般社団法人日本発達障害ネットワーク)

カームダウン、クールダウンエリアについて

私が初めて「カームダウン」という言葉を聞いたのは、1989年1月 に朝日新聞厚生文化事業団・安田生命社会事業団主催で開催された、5日間のTEACCHトレーニングセミナーに参加した時だった。そのセミナーでは実際に自閉症の子どもや成人が参加して、一緒に勉強したり食事をしたりゲームをするのだが、勉強や作業のエリア(ワークエリア)、おやつのエリア(スナックエリア)、休憩のエリア(プレイエリア)とともにカームダウンエリアというものを設定した。それまでも、学校や施設の一部などに「タイムアウトエリア」とか「低刺激室」という名称の場所を設定することはあったが、カームダウンエリアというのは初耳だった。講義では、子どもがイライラしたり、ストレスがたまりそうなときに、そこに行ってカームダウン(落ち着く)ためのエリアだと教わった。実際に、セミナーの参加者は初心者も多かったし(当時の自分もそうだった)、自閉症の子どもにとってはイライラさせられるような状況はセミナーでも生じがちであった。そのような際に、初心者の自分はなだめたり、ちょっと説得したり、「譲らない態度」をとったりしたが、それは逆効果のことが多かった。講師の人たちは言葉も通じないのに、カームダウンエリアを指さしたり、そこまで玩具など興味のひくもので誘導したりして、子どもを刺激しないで落ち着くのを待っていた。そのような状況が続くと、子どもは自分がイライラしそうなときに自らすすんでカームダウンエリアに行き落ち着こうとするので凄いと思ったことを覚えている。一部のメディアや海外のジャーナリストからcalm down はでたらめな英語表記だとか和製英語だとか批判されたが、その人が自閉症支援の現場は知らないだけで、何十年も前からTEACCHを勉強した人たちは世界中で使ってきた大切な言葉で考え方である。

髙橋儀平氏(東洋大学)

施設整備を行う側からしますと、カームダウン・クールダウンの趣旨は理解できるのですが、スペースがない、また設置した空間が果たして使われるのか、という疑問があると思います。さらにはどんな場所に設置すれば効率的なのか、どんな人まで利用するのだろうか、という問いもあるかもしれません。実際には利用されるタイミングも色々ですからこれらの疑問への回答はとても難しいです。

そこで私は、施設を整備する立場の人は、まず当事者ご本人やご家族の方に会って、率直な意見を聞いて欲しいと思っています。一人でも二人でもいいし、グループや団体でもいいと思います。もちろん話を聞いたからといってすぐに整備に反映できるわけではないと思います。ただ少なくとも、このホームページで書かれているピクトグラムや小部屋の必要性が少し分かってもらえると思っています。ひょっとするとこのホームページに紹介されている以上の知識や情報が得られるかもしれません。反対にさらに難しく感じてしまうことだってあり得ます。

実際には既存の公共交通機関や建築物の改修はとても大変です。でも何とかして、屋内外を問わずたくさんの人が集まるスポーツやレクリエーション施設、劇場や映画館、ホールでは、どんなに障害が重い人でも、多動な人でも、ご本人はもとよりご家族や同伴者のだれもが安心して一緒に楽しめるようにできるだけ小さなスペースを用意して欲しいと思っています。空港や待合室がある大規模な駅、新幹線の駅などでは一般の待合室、休憩室、授乳室と同じレベルで必要だと思います。このピクトグラムを検討する過程では、一般の休憩室と間違って使用されないかという心配の声もあがっていました。当然です。でも間違って使用されることがあってもいいと私は思っています。むしろ「誰もが少し休める空間が必要なんだ」、という感覚が広がっていくことを希望します。

橋口亜希子氏(橋口亜希子個人事務所)

「カームダウン・クールダウン」のその先にあるもの

発達障害のある子の親として、発達障害の理解啓発活動を始めた20年前には、カームダウン・クールダウンの必要性や意義が認められ、ピクトグラムも作られ、実際に設置されるまでに至ったこんな未来は想像できませんでした。なぜなら、不安や緊張から落ち着かない、パニックになってしまうなどの困りごとは「困りごとを抱えた側の問題」だと社会が見ていたからです。親の中には困っていることを社会に伝えることはわがままであるとさえ思ってしまう方もいるのです。つまり、声をあげたくてもあげられない人たちがまだまだ潜在しているのです。

「カームダウン・クールダウンってなに?」と思われる方が多くいらっしゃると思いますが、実は、そこに大きな期待が込められています。それは「知らない人に知ってもらうこと」です。カームダウン・クールダウンのエリアやピクトグラムの存在を通して、このエリアを必要とする人たちの困りごとを知ってもらう、つまり知識提供と理解啓発の機会が提供されることを期待しているのです。

カームダウン・クールダウンで大切なことは「モノ」ではなくて「エリア」です。このエリアは椅子とパーテーションでも作ることが可能です。施設整備を行う方に切にお願いしたいのは、カームダウン・クールダウンというエリアが必要な人たちを知っていただいて、もっともっと設置していただきたいということです。

例えば、朝の通勤や通学はみなさんにとってはたかが移動かもしれません。行けて当然のものかもしれません。でも、その移動が困難で職場や学校に行けない人たちがいることをどうか知ってほしいのです。大きな不安や緊張から、そもそも外出をあきらめている人たちが多くいることも知ってほしいのです。

もしかしたら、施設整備を行う側にとって設置することは些細なことに思えるかもしれません。しかし乗継駅や途中にカームダウン・クールダウンがあることで、通勤や通学、外出ができるようになる人がいる。今まであきらめることしかできなかった、発達障害のある子どもや人、そして家族にとって、このカームダウン・クールダウンが大きな希望となって、その子その人の世界と可能性を拡げるのだと、どうか気づいてほしいのです。移動は物理的な世界だけでなく心の世界も広げてくれます。カームダウン・クールダウン、その先には、あきらめを希望に変えることができる素敵な未来が待っているのです。

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

今回、「カームダウン・クールダウン」という図記号を作成するにあたり、たくさんの方からお話をお伺いし、検討しました。一人一人のニーズや思いは様々かもしれませんが、目指す方向性は一つだと感じました。「誰もが行きたい場所に自由に行くことができる、そして楽しむことができる」、当たり前なことかもしれませんが、残念ながら、いろいろな事情や状況によりまだまだ実現が難しいと感じることが多いのが現実です。ですが、この「ちょっと落ち着ける場所」という「カームダウン・クールダウン室」や「カームダウン・クールダウンエリア」等が少しずつ整備されることにより、家から外出するきっかけにつながるのではないかと期待しています。ですが、まだまだ新しい施設なので、その施設の意味を正しく学習する必要もあります。今回作成した「カームダウン・クールダウン」を表す図記号も然りです。今回は、今までのようにバラバラな図記号を統一するということではなく、これから広まるであろう新しい施設を表す図記号を作成するという挑戦でした。この挑戦が施設を使いたい方はもちろんのこと、まわりの私たちも一緒に知っていくことで大きな前進につながることを願ってやみません。

多くの方のご協力を頂き、このサイトを作成することができました。ここに改めて感謝申し上げます。このサイトが「カームダウン・クールダウン」のご理解の一助となれば幸いです。

お問い合わせ

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団バリアフリー推進部

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル10階

TEL:03-5844-6265 FAX:03-5844-6294 email:bari_info@ecomo.or.jp