�i�����E�������ʁj

������Ҍ����X�}�z����

�X�}�z�����p���Ď��R�ɖړI�n��I�����A�ړI�n�ɓ�������܂ł̓��ē��A�v����e�ՂɎg����悤�ɂȂ�A�n��̒��Ԃƌ𗬂�}���悤�ɂȂ邽�߂̃X�}�z���������{�����B

��������

�P��ځF2024�N�@11��15���i���j�P�S���`�P�T����

�Q��ځF2024�N�@12��20���i���j�P�S���`�P�T����

�R��ځF2025�N�@ 1��17���i���j�P�S���`�P�T����

���Ώہ�

LINE���g���Ă��鏉�S�ҁA����LINE���g�����Ƃ��������Ă��鍂���

���u�t��

�i��Ёj�V�j�A���C�t�̑��k�����@�c�a �^�R���l

�����e���@

�P��ځF��{����̏K����}��

�@��{����

�ALINE�A�v���̋N������I���܂ł̈�A�̑���

�B�F�����lj��̕��@�A�Q���҂̃O���[�v���C���쐬

�Q��ځF������̌���LINE�o�^�̎d��

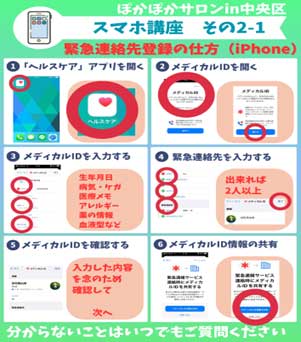

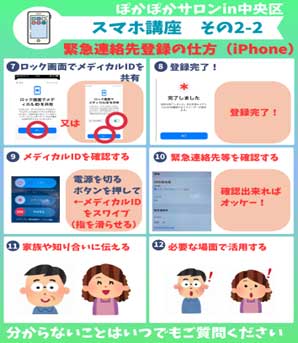

�R��ځF�ً}�A����̓o�^�̎d���iAndroid�AiPhone�j

�y���o��Q�Ҍ����X�}�z�����z

�X�}�z�����p���Ď��R�ɖړI�n��I�����A�ړI�n�ɓ�������܂ł̓��ē��A�v����e�ՂɎg����悤�ɂȂ�A�n��̒��Ԃƌ𗬂�}���悤�ɂȂ邽�߁A�X�}�z�̊�{������K�����邽�߂̃X�}�z���������{�����B

�@

���������@�S5��i�J�×\����܂ށj

�@�@��P��ځF2024�N10��15���i�j14���`16��

�@�@��Q��ځF2024�N11��19���i�j14���`16��

�@�@��R��ځF2024�N12��17���i�j14���`16��

�@�@��S��ځF2025�N 1 ��21���i�j14���`16���@

���Ώہ�

�E �X�}�z�������Ă��邪�A�g�����Ɏ��M���Ȃ��A��肭�g�����Ȃ��Ȃ����o��Q�̕�

�E ���o��V�҂��x�����Ă�����i�K�C�h�w���p�[���j

�E �{�u���ɂ������̂����

���u�t��

�E�����掋�o��Q�ҕ��������A�i���j�ӂ��낤�A�V�X�g�F��\������@�͘a �j�l

�@���u�t�͎��o��Q�Ǝ��̕s���R�̏d����Q��

�ENPO�@�l���t�̓��ē������F�s��@�_���l

�@���u�t�́A���o��Q������

���A�V�X�^���g��

�@�@�i��Ёj�V�j�A���C�t�̑��k�����F�c�a �^�R���l�^�ΐ� ��ȗl

����ꁄ�@

�@�͂�݂炢�@2�K��c���@�i�Z���F�����s�����搰�C5-2-3�j

����Ëy�ы��ÁA���́�

��ÁF�n��-�����i�����拦���X�e�[�V���������̔C�Ӓc�́j

���ÁF�����掋�o��Q�ҕ�������

���́F�i�����j��ʃG�R���W�[�E���r���e�B���c

�����拦���X�e�[�V��������

(��Ёj���{�����̂܂��Â���w��֓��b�M�z�x��

�i��Ёj���{�����̂܂��Â���w��c�w�������ʌ����ψ���

�����e���@

��1��: iPhone�̊T�v�����A��{����E�֗��@�\��m��

- iPhone�̊�{�I�ȓ����Ƃ��̊T�v�̐���

- ����̊�{�F�z�[���{�^���A���ʒ����A�d���{�^���Ȃǂ̕����I�ȃ{�^���̈ʒu�Ƌ@�\

- �^�b�`�X�N���[���̑���F�X���C�v�A�s���`�A�^�b�v�Ȃǂ̊�{�I�ȃW�F�X�`���[

- �֗��@�\�F�A�N�Z�V�r���e�B�ݒ�A�Y�[���A�g�勾�Ȃ�

�@�z�z����1-1�A1-2

��2��: Voice Over�̊�{����A���o��Q�҂ɕ֗��ȃA�v����̌�����

- VoiceOver�̊T�v�����ƗL����������@

- VoiceOver�̃W�F�X�`���[�Ƒ�����@�̎����Ƒ̌�

- ���o��Q�҂ɕ֗��ȃA�v���̑���̌�

�z�z����2-1�A2-2

��3��: �������͂�̌�����i�P�j

- �L�[�{�[�h�̊T���Ɗ�{�I�ȕ������͕��@�̏Љ�

- VoiceOver���g�p���Ă̕������͕��@�̎����Ƒ̌�

- �������͂̎g�p���@�̏Љ�

�z�z����3

��4��: �������͂�̌�����i�Q�j

- �O��̕��K�Ǝ���̎���

- ���ꕶ����G�����̓��͕��@�̏Љ�

- ���[����b�Z�[�W�A�v���ł̕������͂̎���

- ���o��Q�ґΏۂ̃X�}�z�u�K�����{���Ă���c�̏Љ�

�z�z����4

��5��F���H�ҁu���ۂɊX�ɏo�ăA�v�������p���ړI�̂��X�ɍs�����v�i���{�ł����j

�]�����s���؎����u�X�}�[�g�C���N���[�V�u�V�e�B�v�ւ̎Q��

�y�����z

������Ҍ����X�}�z������

����̃X�}�z�u���́A��N�x���ɖ{���ƂŎ��{�����X�}�z�u���ɎQ�����Ă������X�ƈꏏ�ɗ����グ���A�n��𗬃T�����i�ۂ��ۂ��T�����j�Ŏ��{�����B

�ۂ��ۂ��T�����́A�s�c�Z��̏W�����Č��P��i��3���j��14���`16���j�J�Â��Ă���A����15�l�قǂ��Q�����Ă���B

����̃X�}�z�u���ł́A�X�Ƀ��C��������������ɃT�����S�̂̃O���[�v���C�������A�T�����̎ʐ^�⓮��A�n��̃C�x���g����O���[�v���ŋ��L�����B2��ڂ̍u���ł͒�����̌���LINE��o�^���A����҂ɂƂ��Ă����ȏ��Ȃǂ����������B3��ڂ̍u���ł̓X�}�z���ɋً}�A�������͂ł����ʂ����邱�Ƃ�������A���ۂɓ��͂����B����ɂ�������邽�߂̑�����@���K�������B

����҂��X�}�z�����I�Ɏg����悤�ɂȂ�ɂ́A������@�������s���|�C���g�ŋ�����̂ł͂Ȃ��A�X�}�z�̋��ӎ������L�ł��钇�Ԃ����āA���̒��ԓ��m�ł킩��Ȃ������������������Ƃ��d�v�ł���B�����ȋ^��������������ł���悤�ɂȂ�Ǝ��M�ɂȂ���A�X�}�z�ɑ��错�R�Ƃ������|�����y�������B���ł����k�ł���l��ꏊ������A�p���I�Ɏg�������邱�Ƃ���ł��邱�Ƃ��w�B

�X�}�z�̔Y�݂͂ۂ��ۂ��T�����ɍs���Ή����ł���v�Ƃ������S�������܂�Ă���B���ԓ��m�̋����͔��ɋ߂��Ȃ��Ă���A���R�ɉ�b���e�݁A�a�C���������Ɨǂ����͋C�ɂȂ��Ă���B

�����o��Q�Ҍ����X�}�z������

���o��Q�Ҍ����̃X�}�z�����́A�S4�����悵�Ă������A����ł͎��H�ɂ܂ł��ǂ蒅�����Ƃ�������Ƃ��킩�����B�܂��A�Q���҂���́A�p�����邱�Ƃ��d�v�ł���A�܂��w�ё���Ȃ��Ƃ̐������������B�����ŁA���H���s�����߂̑�5��X�}�z�������J�Â��邱�ƂƂ����B

�u�t�́A���g���S�ӂ̂��Ƃ�����A���o��Q�҂̃X�}�z���p�̉ۑ���n�m���Ă������߁A��{��ʂ̈ʒu�̊m�F�A�^�b�v�̎d���ȂNJ�{�ƂȂ鑀����d�_�I�ɋ������Ă����B�u�t�����g���S�ӂƂ������Ƃ�����A�Q���҂̃{�C�X�I�[�o�[�̉��������āA�Q���Ҋe���ɓI�m�Ȏw�����s���Ă����̂���ψ�ۓI�ł������B

����̎x���҂́A�Q���҂̃X�}�z���삪�������s���Ă��邩�ǂ�����m�F���A�K�C�h�w���p�[�ɂ��o���Ă��炦��悤�ɒ��J�ɐ��������B���o��Q�̂���p���[���[�U�[�̎w���́A�����҂̍��育�Ƃɂ��n�m���Ă��邽�ߍœK�ł���ƒɊ������B

��1��ڂ́A��{�I�ȋZ�p�K�����ړI�ł��������߁A�Q���҂�2���Ə��Ȃ��������A��2��ȍ~�́A����6�`7���̕����Q�����ꂽ�B�܂��A��2��A��3��ł́A���̊����ɋ����������ꂽ�A���͒c�̂̕��̌��w���������B���̌��ʂƂ��āA�����拦���X�e�[�V���������l�̂��z���ŁA�n��̃R�~���j�e�B�e�l�ǁi�����e�l�j�ւ̏o���̋@������������A���̃X�}�z�����̊����̗ǂ��A�s�[���ƂȂ����B���̌�A�����e�l����́A���o��Q�Ҍ����̏��ԑg�̂���Ă����������Ă���B�n��R�~���j�e�B�Ƃ̂Ȃ���̏����̂悢�@��ƂȂ�Ɗ��҂��Ă���B

��5��ڂ́A�����s�̎��؎����ɎQ�����邱�Ƃł���܂ŏK�������Z�p�����H����ǂ��@��ƂƂ炦�A�lj��̃X�}�z��������悵���B�������A���̎��؎����ɗp���Ă���A�v���̃A�N�Z�V�r���e�B�ɉۑ肪����A����܂ł�4��̃X�}�z�������x�̋Z�p�͂ł͒P�ƂŃA�N�Z�X���邱�Ƃ�������Ƃ��킩�����B�Q���҈�l��l�ɃA�v���̃C���X�g�[����O�C�����T�|�[�g����A�V�X�^���g���K�v�Ȃ��ƂƁA�A�V�X�^���g�����Ă����Ȃ莞�Ԃ������邱�Ƃ��킩���Ă����B���̂��߁A�Z���Ԃł̊J�Â�����Ɣ��f���A�f���̎v���ł͂����������~�����f�����B

����܂ŗl�X�ȏ�ʂŎ��o��Q�̂�����̃X�}�z���p�̑傫�ȉۑ�́w�e�L�X�g���́x�ł��邱�Ƃ��킩���Ă������A����̃X�}�z�������J�Â��A���̂��Ƃ��������o�ɏ�Q��������̃o���A�ł��邱�Ƃ��Ċm�F�����B�܂��A�l�X�Ȏx���Z�p�̃A�v�����J��̃^�P�m�R�̂悤�ɗ������Ă��Ă��邪�A�����̃A�N�Z�V�r���e�B�̌��オ�i�ق̉ۑ�ł���B���̂����Ń��[�U�[�r���e�B�ɂ��Ă��l���Ă������Ƃ̏d�v�����������ꂽ�B

����̃X�}�z�����̉�ꂪ�S���w���痣��Ă������߁A�^�N�V�[�̔z�ԃA�v���𗘗p�ł��邱�Ƃ��ŏI�ړI�Ƃ������Ɠ����͍l���Ă������A���݂̃^�N�V�[�̔z�ԃA�v���͎��o�ɏ�Q��������ɂ̓X�}�z���p�̂��Ȃ荂���Z�p���Ȃ����藘�p�ł��Ȃ����Ƃ��킩�����B

���܂Ƃ߁�

�f�W�^�����Ɏ��c����₷�����o��Q�҂⍂��҂ɑ��āA�X�}�z�̊�{������@�̐����A����I�ɂ悭�g���@�\���w�Ԃ��߂̃X�}�z�������p���I�Ɏ��{���邱�Ƃɂ��AQOL�̌���ƃt���C���\�h���������邱�Ƃ��������ꂽ�ƍl����B����ɁAICT�����p���Đl�Ɛl���Ȃ���A�n��R�~���j�e�B�������ł���\�������҂ł���ƍl����B

�y����̉ۑ�z

����MAAS�Ȃnj�ʂ̃f�W�^�����ɔ����A�X�}�z�̗��p�͕K�{�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ƒz���ł���B

�����ňȉ�������̉ۑ�ƂȂ�B

- ���o�ɏ�Q��������ւ̃X�}�z���p�̑傫�ȉۑ�́A�w�e�L�X�g���́x�ł���B������������邽�߂ɂ��A���o�ɏ�Q�����铖���҂ɂ��w�����L�v�ł���A���̂悤�ȓ����҂̎w���҂��琬���Ă������Ƃ��ۑ�ł���B

- �X�}�z�𗘗p�ł���悤�ɂȂ邽�߂ɂ́A���Ȃ�̎��Ԃ������邱�Ƃ��킩���Ă����B���̂��߂ɂ��A���̂悤�ȃX�}�z�������p�����邱�ƁA�����Ă��̎d�g�݂����I�@�ւ����邱�Ƃ��ۑ�ł���B

- ���y��ʏȂł��������n�܂��Ă�����web�ɂƂǂ܂炸�A��̔z�ԃA�v����S���̗\��A�`�P�b�g�w���T�[�r�X�A�v���Ȃǂ����o�ɏ�Q��������ɂ͎g���ɂ����ł���i�܂��͑S���g���Ȃ��B�j�B���̂��߁A�A�v���̃A�N�Z�V�r���e�B��[�U�r���e�B�Ɋւ���K�C�h���C���̕K�v�����ۑ�Ƃ��ĕ����яオ���Ă����B

�ߔN�ł́A�s�S���ł����l�w�������Ă��Ă���B���ケ���̉ۑ肪��������A���o�ɏ�Q��������́w�ړ����x

���ۏ���邱�Ƃ����҂��Ă�܂Ȃ��B

�y�ӎ��z

���̓x�́A�{���������������܂����A���v���c�@�l��ʃG�R���W�[�E���r���e�B���c�l�A���͂����������܂����A�����拦���X�e�[�V���������l�A���{�����̂܂��Â���w��l�B�����āA�u�t�̉͘a�l�A�s��l�A�c�a�l�A�A�V�X�^���g�߂Ă��������܂����ΐ�l�A���Q�����������܂����F���܁A�܂��J�Âɂ������Ă��s�͂����������܂��������̕��Ɏ��ʂ���Ăł͂���܂����A���\���グ�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B |