(研究目的)

鉄道やバスは出発地と目的地があらかじめ決まっているが、タクシーは出発地と目的地を自由に決めることができる点というが大きな違いであると考える。 筆者自身も、簡易型電動車いすユーザーであるが、タクシーを利用する際には車いすからタクシー座席に乗り移ることが必須条件となること、電動車いすは重量があるためタクシーのトランクに積み込むこと自体が困難であることから電動車いすユーザーはタクシーの利用が制限されている現状があると感じている。電動車いすユーザーに限らず、手動車いすユーザーでも、車いすからタクシーの座席に乗り移ることできない車いすユーザーや、普段は車いすからタクシーの座席に乗り移ることができたとしても、手荷物等が多く車いすからタクシーの座席に乗り移ることが困難な場合がある。 ユニバーサルデザインタクシー(以下、UDタクシー)が登場したことにより、タクシーの座席に乗り移ることなく車いすに乗ったままでもタクシーを利用することが可能となったがタクシー台数が限られる。 車いすのままUDタクシーに乗ろうとすると、車いすのまま乗ることができる仕様であるにもかかわらず、車いすのままでの乗車に乗務員が対応できない等の理由で配車や乗車ができないこともある。 本研究は、車いすユーザーのタクシー利用における障壁を明らかにすること、車いすユーザーとタクシー事業者それぞれを取り巻く環境がより良いものになるために必要なことを、3種類の調査を通して考え、車いすユーザーの移動手段のひとつとしてユニバーサルデザインタクシーが選択肢に入ることで移動の幅を広げることができるのか検証する。

(研究手順)

〔調査1〕 調査名称:タクシー事業者への郵送アンケート調査 調査目的:事業者全体の一般タクシー所有台数、UDタクシー所有の有無や障害当事者が講師となる研修への関心度合い等タクシーの運行に関する実情を把握する。 調査対象:京都府タクシー協会に加盟しているタクシー事業者の運行管理を担当されている方 調査方法:アンケート調査票と調査趣旨を記載した調査依頼状をタクシー事業者に郵送し、回答後に返送していただいた。

〔調査2〕 調査名称:タクシー事業者へのインタビュー調査 調査目的:実際の研修内容やUDタクシーの運行に関する詳細な事情を把握すること。 調査対象:〔調査1〕への回答があり、かつインタビュー調査への協力を同意していただいたタクシー事業者の運行管理を担当されている方 調査方法:インタビューガイドを事前にメールで送付したうえで、対面にて2〜3時間程度、半構造化インタビューを実施した。

〔調査3〕 調査名称:車いすユーザーによるUDタクシーへの乗車調査 調査目的:車いすユーザーがUDタクシーを実際に利用し、UDタクシーの評価できる点や改善点を明らかにすること。 調査対象:簡易型電動車いすユーザー3名(うち1名は筆者)、手動車いすユーザー2名 調査方法:タクシーのりばやGOアプリを使用し、UDタクシーを指定して、車いすユーザーが車いすに乗ったまま、複数回UDタクシーに乗車する。毎回の乗車後には「乗車アンケート」を回答していただく。また、すべての調査終了後には、最終アンケートを回答していただく。

(研究成果)

〔調査1 郵送アンケート調査結果〕

京都府タクシー協会に加盟している60社に調査票を送付した。回答があったのは24社で、回答率は40%であった。24社中13社がUDタクシーを所有しており、11社が所有していなかった。UDタクシーを所有していると回答した事業者は、UDタクシーを含む一般タクシーの所有台数が51台以上の事業者がほとんどであった。

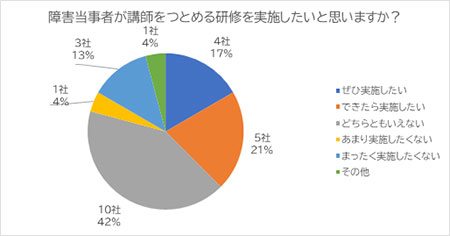

一般タクシーのうち、UDタクシー台数は30台以下が8社で半数以上を占めたことからUDタクシーの導入はまだまだこれからであるといえる。また、【障害当事者が講師をつとめる研修を実施したいか】という項目については、「ぜひ実施したい」と「できたら実施したい」を合わせると、約40%であった。回答理由で最も多かった意見は「障害当事者(タクシー利用者)の意見を直接聞きたいから」であった。(図1)

〔調査2 インタビュー調査結果〕

インタビュー調査は、UDタクシーを所有している事業者のうち2社の運行管理を担当されている方に対して実施した。

2社ともに共通した意見が4つあった。1つめは、UDタクシーに乗務する乗務員に受講が推奨されている「ユニバーサルドライバー研修」(UD研修推進実行委員会が修了証を発行するもの)以外に、事業者独自のプログラムで、研修を実施しているということ。2つめは、トヨタ自動車から「ジャパンタクシー」が登場する以前に主流車種であったセダンタイプのトヨタ自動車「コンフォート」がすべて「ジャパンタクシー」に置き換わるのは約10年後が目標であること。3つめは、UDタクシーに認定されている車種のうち「ジャパンタクシー」を導入する理由は、「コンフォート」と同じLPガス車であること(LPガス車はガソリン車に比べて燃費が良く耐用年数も長いというメリットがある)、4つめは、国土交通省旅客課から発出されている通達『ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施の徹底について』(令和元年11月19日国自旅第191号)の中で認められている【車いすを車内で前向きに転回しないままで、車いすおよび車両に設置された3点式シートベルトを固定・装着せず、進行方向に対して横向きのまま乗車すること】については安全性の観点からあまり推奨したくないということであった。

〔調査3 UDタクシー乗車調査〕

UDタクシー乗車調査では、乗車機会が37回あったうち、「乗車できた」が33回、「乗車できなかった」が4回であった。「乗車できなかった」4回の内訳は、タクシーのりばが2回、GOアプリが2回であった。

乗車調査参加者を対象とした最終アンケートでは、「今後もUDタクシーを車いすのまま利用したいと思いますか?」という問いに対しては、全員が“積極的に利用したい”と回答しており【(車いすのままでない場合は)座席への移動に時間がかかるから】【乗務員に車いすやスロープ対応の経験を積んでもらうには、車いすのまま積極的に利用し、機会をつくることが必要だから】【アプリで呼べるのが便利だから】という意見があった。

「UDタクシーを利用することによって外出時の行動範囲は広がると思いますか?」という問いに対しては、“とても広がると思う”が1件、“まあまあ広がると思う”が2件であった。

「UDタクシーがあることによって、外出時の移動手段の選択肢は増えると思いますか?」という問いに対しては、全員が“選択肢が増えると思う”と回答しており、【急な雨のときでも利用できるから】【タクシーの便利さがわかったから】【普段は座席に乗り移れるが、体調等により乗り移りが難しい場合でも、タクシーの利用をあきらめなくていいから】という意見があり、全体的にポジティブな意見が見られた。

3種類の調査から導く結論は、郵送アンケート調査とインタビュー調査では障害当事者が講師をつとめる研修への関心がある事業者は複数あること、事業者独自のプログラムで研修が行われることからUDタクシーを推進しようと努力する事業者があることが明らかになったが、乗車調査では、調査という名目で意図的に乗車機会を設けたため、日常生活で必要なときに利用できるという点については十分に検証できたとは言えない。このことから、京都市のUDタクシーの現状は、車両は少しずつ普及し始めているが、車いすユーザーの移動手段としては改善の余地があり、限定的な場面での利用にとどまっているといえる。そして、調査に参加した車いすユーザーからもUDタクシーに対する期待は大きいことが明らかになった。

|