公助と自助の隙間を埋めるラストワンマイル交通サービスのしくみづくり

神戸大学 喜多 秀行

ラストワンマイル,マイカーに代わる移動手段,住民による自己調達,公的支援,持続可能性

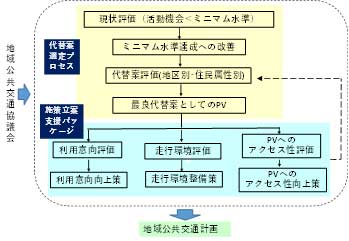

(研究目的) (研究手順) 「A.モデル分析」として,(1)PVを組み込んだアクセシビリティ指標モデルの拡張,(2)GIS上への実装,(3)事例分析を,「B.実証分析」として,(4)PVの利用意向評価,(5)PVの走行機能評価,(6)PVへのアクセス性評価,のための調査と分析を行い,「C.PV利用のための施策支援パッケージ」の設計枠組みとしてとりまとめる. (研究成果) (1)マイカーを利用できない住民の移動に関する社会的ニーズが高まる一方,財政逼迫やドライバー不足,コロナ禍が促進した利用者数の減少など公共交通サービスの維持・確保が厳しい状況にある.とりわけ,トリップが空間的・時間的にばらついているため定時定路線型サービスの効率性が低い地域における「ラストワンマイル問題」が喫緊の課題となっている.本研究では,マイカーを利用できない住民の移動手段がバスやタクシー等の他者輸送型公共交通以外にない二者択一の状況に置かれていること,換言すれば,他者輸送型公共交通サービスの守備範囲と自己輸送型私的交通手段であるマイカー利用の守備範囲の間に存在するギャップに起因していることがラストワンマイル問題の本質であることを指摘し,このギャップを公共交通サービスのみでなく,私的交通手段の領域を拡大して埋めることを提案した. (2)このギャップを埋める一つの方法として、シニアカーや電動車椅子等のパーソナル・ビークル(PV)を近距離交通手段として導入することの有用性を提唱した. (3)しかし,実際には街中ではPVをほとんど見かけない.その原因として,PVを保有して日常生活に利用するための障壁が多数存在すること,その障壁の原因が住民や自治体など複数の主体にまたがっておりかつ相互依存関係が存在するため「囚人のジレンマ構造」,「社会的ジレンマ構造」を形成していること.したがってすべての関係主体が協調して解決を図ることが「PV利活用社会」を実現するための鍵であることを指摘した. (4)協調の音頭をとるのは第一義的に自治体であるが,そのために必要な情報が欠落していることを指摘し,欠落している情報を収集し施策として動かすための「施策立案支援パッケージの枠組み」の必要性を指摘した. (5)欠楽している情報のひとつは「PV利活用支援施策」の実施効果を財政部局と市住民に客観的に提示するための評価指標である.本研究では,申請者がこれまで開発してきた「活動機会評価指標算定モデル」をPVの利活用を考慮できるように拡張し,GIS上に実装した. (6)拡張モデルを用いて事例分析を行い,PVの利活用により買い物や通院といった活動機会の大きさが拡大していることを確認した.また,歩行能力の低さや道路狭隘等の諸制約により必要な水準の公共交通サービスが受けられない住民に対し,PV利活用環境を整えることにより,そうでない住民との格差を縮小または解消しうる可能性を提示しえた.また,施策策定の際の根拠となり得ることを確認した. (7)PVメーカーとPV販社へのヒアリング調査を行い,現時点では個別販売に注力しており、地域社会を対象とする走行環境整備を見据えた総合的な取り組みにはほとんど目が向いていないことが判明した.自治体へのヒアリング調査からは,PVをラストワンマイル問題の解消に資するものとの認識は薄いことが確認された. (8)PVの走行性能について,文献と試走による調査を行い,片勾配区間における走行安定性などに一部改良の余地はあるものの,基本的な走行性能は満たしていることを確認した. (9)試走と画像解析による走行環境評価の可能性を検討し,現時点では必要な道具立てが存在しないものの,今後の開発は基本的に可能であることを確認した. (10)体験試乗会を開催して住民の利用意向調査を行い,多くの住民にとって身近な存在ではないこと,体験試乗により利活用を前向きに考えるようになった住民が少なからず存在すること.利活用に際して「スタイリッシュ」であることがポイントであることが明らかになった. (11)以上の検討結果をとりまとめ,「PV利活用のための政策立案支援パッケージの枠組み」(下記概念図参照)として提案した. |

図 PV利活用のための施策立案支援パッケージの枠組み