�g�ь^�G�m�ē��}�̌����J���Ƃ��̕]��

�����c�������@�l�O���[�C���O�s�[�v���E�B�� �����@�a��

�g�ь^�G�m�ē��}�@���r���o��Q��

�P�D�����̔w�i �E���q�^�G�m�}�ɑ��錟���̕K�v���B ���o��Q�҂ɂƂ��Ă͎���Ȃǂł�����蒲�ׂ邱�Ƃ��ł�����q�^�̕��������ɕx�ޏꍇ�������B �E�_���g�p�҂݂̂�ΏۂƂ��Ă���B �_���\�L�����邱�Ƃ͓_���g�p�҂ւ̔z���ł����āA���o��Q�҂ɔz�����Ă���Ƃ͌����Ȃ��B �E���u�^�ɂ͂��̑��ɂ��l�X�ȃf�����b�g������B �E���̏ꏊ�œ��̂��̂�G�m���āA��O�̋�Ԃ�F���ł���̂��B �E���擾�̈�Ƃ��ĐG�m�ē��}�y����K�v���͂���B �Q�D�����̖ړI ������G�m�\�͂����߂���G�m�ē��}�����o��Q�҂̗U�����u�̈�Ƃ��č̗p����̂ł���A��葽���̎��o��Q�҂�Ώۂɂ���K�v������B����Ɠ����ɁA��藝�����₷���`�Ԃɂ���K�v������ƍl����B�������邱�ƂŁA����܂ŐG�m���邱�Ƃ��h�����Ă��������̎��o��Q�҂��G�m��̌�����@������邱�Ƃɂ��A�G�m�\�͂����シ��ƍl����B �R�D�����̓��e �R�|�P�����u���^�G�m�ē��}�̖��_ �E�ݒu�̗L����������Ȃ��B �E�ݒu�ꏊ��������Ȃ��B �E����������A�M��������A�₽��������A�G��̂ɗE�C������B �E�_���\�L�ł���B�@ �E���������Ȃ��B �E���o��Q�҂̊O�o�s���̔F���s���@�v�҂ɑ��� �E���o��Q�҂̐G�m�s���̔F���s���@�v�҂ɑ��� �E�G�m�ŔF�����邽�ߎ��Ԃ������邵�A�������������邱�Ƃ�����B �E�G�m�ē��}�ƌ���̃����h�}�[�N������ׂ�i�m�F�ł���j���Ƃ��ł��Ȃ��B �R�|�Q�@�����ۑ� �P�j�G�m�ē��}�̍\���v�f�Ɋւ��� �i�P�j�_���\�L�Ɋւ��� �@�����{�݂��\������v�f�Ƃ��ẮA��t�A�K�i�A�G���x�[�^�[�A�g�C���i�j�q�E���q�E���ړI�j�A���p���镔���i�W��A�������A�a���A���y���A�̈玺�A���������j���p���Ȃ������i�X�^�b�t�݂̂��������镔���j�Ȃǂ�����B �@�����̏���_���̒Z�k�`�ŕ\������̂ł͂Ȃ��A�L���╂���o�����������p����B �i�Q�j��Ԃ̕\���Ɋւ��� ��������Ȃ��ꏊ�A���܂�ꏊ�A�ʍs����ꏊ��3�̋�Ԃ�G�m�ŋ�ʂ���B �Q�j�G�m�ē��}�{�̂Ɋւ��� �@�G�ǂ��邽�߂ɂ͓K�x�ȑ傫�����K�v�ł���A�g�т��邽�߂ɂ̓R���p�N�g�ł��邱�Ƃ��]�܂����B�܂��A�X�g���X�Ȃ��㉺�̔��ʂ��ł��邱�Ƃ���ł���B �R�\�R�@�������e �G�m�ē��}�𐳂��������ł���_���G�ǎ҂ł��鎋�o��Q�҂Ɠ_�����ǂ߂Ȃ����o��Q�҂̋��͂āA���[����Ζʂł̃C���^�r���[�ƃ��[�N�V���b�v���J��Ԃ������_�ł̍œK�������߂��B�G�m�L�����m�F����}�̂́A�S�ăJ�v�Z���y�[�p�[�ōs�����B �P�j�G�m�\���Ώۉӏ��ƋL���̃}�b�`���O �\�����ׂ��ꏊ��o���A������P���ȋL���ŕ\������B �i�P�j�G�m�\���Ώۉӏ��ɑ���C���[�W�����������҂Ɉӌ����悵�A���̃C���[�W�ɉ����ĕ\���Ώۉӏ��ɑz�����₷���L���Ă͂߂�B �i�Q�j�G�m�ē��}�𐳂��������ł��鎋�o��Q�҂ɁA���肵���}�b�`���O�i�āj�̊m�F���s�����B�A�C�f�A�������Ȃ������u��t�v�Ɋւ��Ă̓A�C�f�A�������B �i�R�j���肵���L�����ǂ̒��x�܂ŃR���p�N�g�ɂł���̂��𒆓r���o��Q�҂��G�ǂ��邱�ƂŊm�F���s�����B ���̌��ʂ�\�\�P�ɋL���B �i�S�j�G�m�ē��}��ł́A���ꂼ��̋L���͑����̕����o�����Ƌ��ɕ\������Ă���A�L���̋߂��ɕ����o�������������ꍇ�ł��L���𐳂����F������K�v������B���r���o��Q�팱�҂U���́A20�o�̐����`�̘g�̒��ɒu�����L����S�ĔF���ł����B�i�}�\�P�j �i�T�j�e�핔���̕\���Ɋւ��� �ŏI�I�ɁA�P�O�����̃��[�}�������g�p���邱�Ƃɂ��A���̔��ʂ̉\�����m�F�����B�����`�Q�O�o�̒��ɁA�g����Œ�T�o�̗��u���Ƃ��ĂS��ނ̐����̓ǂݎ��̐��m�����m�F���A���ꂼ��̎��̂ɑ��銴�z���T���̎��o��Q�҂ɕ���������B�i�}�\�Q�Q�Ɓj���̌��ʁA�T���Ƃ��S�V�b�N�̂̂P�{�����ǂ݂₷���Ɖ����B ��ʓI�ɁA�����╶���͓��ꂵ�����̂����p���邪�A�G�ǂɊւ��Ă͓��ꂷ�邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��B����������ӌ�����ɂ��ĐG�ǂ��₷���ƍl���鐔����������B�i�}?�R�Q�Ɓj �Q�j�G�m�ē��}�̌`�Ԃ̊m�F JIS�ł͐G�m�ē��}�̑傫���́A��1000�o�ȓ��A�c600�o�ȓ����]�܂����A���q�^�̏ꍇ�͐ܐ��� �G�ǂ̎ז��ɂȂ�Ȃ��悤�z������ƋL����Ă���B�㉺�̋�ʂ́A�����҂Ɉӌ����悵�E�㕔�̊p��藎�Ƃ����Ƃɂ����B�Q��B5�T�C�Y���t�@�C���ɋ��݁A�J�܂�ɂȂ�悤�Ɏ��[����B �R�j��Ԃ�G�m�ŕ\������B �i�P�j�w������͗l�̌��� �G�m�ē��}�̓���́A���Ɠ_�݂̂ɂ���ĕ\������邽�߁A�ǂ�\���Ă�����̗��T�C�h�̋�Ԃ��L���Ȃ̂������Ȃ̂��u���ɂ͋�ʂ����Ȃ��B�J�v�Z���y�[�p�[�͔M��^���邱�Ƃō��������������オ��A���̍��������͒�R���傫���B����āA�ʏ�͉������Ȃ��ӏ���蕂���オ�镔���̕����w�^�т̒�R�͑傫���Ȃ�B�����オ�镔���̖ʐς��ɗ͋�������悤�ɍׂ�����ɂ�����̐��̕����Ɏw�����邱�Ƃ��킩�����B�܂��A�������̘L���̑�����90�x�ɋ��܂��邱�Ƃ������̂ŁA�ɗׂ͍����Ŋi�q��ɕ\�����邱�ƂŘL����\���悤�ɂ����B �@�����������́i�}-�S�@�Q�Ɓj���T���̎��o��Q�팱�҂Ɋm�F�����Ƃ���A0.50pt�����肪�ǂ��A�i�q�͗l�̒��ɐ����������Ă���ƌ˘f���Ƃ̈ӌ�������A�L�������i�q�ɂ����B �i�Q�j�h�b�g�̌��� JIS�K�i�ł́A�����悻�h�b�g�̋K�i�͌��܂��Ă��邪�A����̂悤�ɓ���G�m�}���Ɏw���肪�ǂ��Ȃ�i�q�͗l��p���邱�Ƃ���A�w�̊��肪�����Ȃ�h�b�g�����������B �@�_�̑傫�����R��ށA�Ԋu���R��ނ̌v�X��ނ̃h�b�g�i�}-�T�@�Q�Ɓj���r���������B �i�R�j�G�m�ē��}�Ƃ��Ă̌��� �@��������}�ʂ́A�L�������ɒʂ�A���̏㕔��2�̕���������A�L���̉����ɊK�i��������̂Ƃ����B�i�q�ŕ\������ꏊ��L���ƕ�����2��ޒ����B�i�}�@6-�@�Q�Ɓj �@5���̔팱�҂́A�����̐G�m�}�Ƃ��ɗ������ł����B�L���Ɋi�q�͗l����������]�������������B �@���̊m�F�ŐV���ɂ킩�������Ƃ́A�L���ƊK�i�̋��ڂ�L���ƕ����̓����̋��ڂɎw�̓������Ղ�Ȃ��悤�ȕ`�������K�v�Ȃ��Ƃł������B�܂��A�K�i�������₷���悤�ɗx�� ����i�q�͗l�ɂ��������ǂ��Ƃ����ӌ��������������B �@���ɁA�O��w�E�̂������Q�����i�L���ƕ�����K�i�̋��ڂ̏����A�K�i�̗x���܂Ŋi�q�͗l�ŕ\���j�����P���A����������Ȃ��ꏊ���h�b�g�ŕ\���������̂�2��ޒ����B�i�}-6?�A�Q�Ɓj �@�h�b�g��������Ă�5���̕]���͕ς�炸�A�L�����i�q�ŕ\�����邱�ƂŁA�L���̑��݂������蕔���̃��[�}�������ǂ݂₷���Ƃ̂��Ƃ������B �S�j�G�m�ē��}�쐬 �@���n�ɂ����Čg�ь^�G�m�ē��}�̗L�������m�F���邽�߂ɁA�������J�n��斯�Z���^�[��2�K�����̐G�m�ē��}���쐬�����B �@2�K�ɂ͗U���u���b�N�͕~�݂���Ă��炸�A4�����i�G���x�[�^�[�A�g�C��3�����j�Ɍx���u���b�N���~�݂���Ă��邽�߁A���̌x���u���b�N��\������K�v������B���a7�o�̉~�̒��ɑS��5�o�̎藠���^�̖͗l���������B���̐G�m�ē��}���F���ł���̂��́A���n�Ŋm�F���邱�Ƃɂ����B�i�}-7�@�Q�Ɓj �R�|�S�@���n�ł̊m�F �������J�n��斯�Z���^�[�i�ߘa4�N4���ɊJ�فj�Ń��[�N�V���b�v���s�����B ���݁A���Z���^�[�͐����u���^�̐G�m�ē��}��ݒu������t�Ŋ�]�҂ɉ��r�ł�B�S�T�C�Y�g�ь^�G�m�ē��}�i�_���\�L�j��݂��o���X�^�C���ɕύX���Ă���B �@2�K�ɂ����3�W��ɏW�����A6���̔팱�҂ɑ���3��ނ̐G�m�ē��}����A�ړI�ƂȂ�ꏊ�ɂ��ǂ蒅���A�߂��ė����̂����m�F�����B �@�g�ь^�̐G�m�ē��}���ǂ̂悤�Ȍ��ʂ�����̂��A�܂��V���ȋC�Â�������̂����d�v�ł���ƍl���A������������Ƃ̊w�K���ʂ͖�莋���Ȃ������B �P�j���[�N�V���b�v�O ���O�ɁA8���̔팱�҂�WS�ē��Ƌ��Ɍg�ь^�G�m�ē��}�i�}-�V�j��X�������B����Ɠ� ���Ƀ��[���Ń��[�N�V���b�v�̖ړI�i�Q�l-�P�j��`�����B 2�j���[�N�V���b�v �@�����́A�Q�����̒��s�ǂŌ��Ȃ��A�팱�҂�6���i�����_���g�p��3���j�ƂȂ����B �i�P�j�T�v �G�m�ē��}�̌���ƍ����WS�̐i�ߕ���������A�Q���҂̐G�m�ē��}�ɑ���ӌ������A���s�������s�����B���̌�ɍ���̐G�m�ē��}�̊��z�����B ���s�����́A�����u���^�A�g�ь^�i�_���\�L����j�A�g�ь^�i�_���\�L�Ȃ��j��3��̔}�̂����ɕ��s���s�����B��l���قȂ�G�m�ē��}���g���ĖړI�n�܂ʼn������ړ�������̂Ƃ����B �G�m�ē��}��ǂݍ��ގ��Ԃ͍ő��2���ԁB�ǂݍ���Ɏ����ƌ����Œj�q�g�C���܂łƖ߂��Ă���܂ł̓��������B���̌�A�j�q�g�C���Ɍ������A���ǂ蒅���Α�3�W��ɖ߂�B�߂�����ɕ��������s���B�@2��ڂ͔}�̂ƖړI�n�̕ύX�����A�����悤�Ȋm�F��Ƃ��s�����B �i�Q�j�]�����ڂƂ��̌��� �E��ϓI�ȕ]���Ƃ��� �@�@WS�O�ƌ�̐G�m�ē��}�ɑ��鎩�R�ӌ��@ �E��ϓI�ȕ]���Ƃ��ćA�@���s��̃C���^�r���[�@�@ �E�q�ϓI�ȕ]���Ƃ��ć@�@�G�m�ē��}�̗���͂̊m�F �E�q�ϓI�ȕ]���Ƃ��ćA�@���s���Ԍv���E���s���� �R�|�T�@���� �i�P�j�G�m�ē��}�̗����Ɋւ��� �@�팱�҂́A�G�m�ē��}��ŁA���ꂩ��s���ׂ��n�_�i2�_�j�Ƃ��̌o�H�i2�o�H�j��S�āA�������X�^�b�t�Ɏ����������Ő������ł����B �i�Q�j�G�m�ē��}�𐳂����ǂݍ��ނ��Ƃɂ���āA����Ƃ̈Ⴂ�Ɍ˘f�����ۂ������������B �P�ƕ��s�����鎋�o��Q�҂́A�Ǔ`���ɔ��̐��Ȃǂ𐔂��Ȃ�����s����B����āA�� �̕ǂ̕������f�t�H���������G�m�ē��}��ǂݍ���ŕ��s������ƁA������Ԃł͍��� �������N�������Ƃ��킩�����B���̂��Ƃ���A���o�I�ɕ�����₷���f�t�H���������ē� �}����ɍ쐬���ꂽ�G�m�ē��}�ł́A���������o��Q�҂�U�����邱�Ƃ͂قڕs�\�� ���邱�Ƃ��킩�����B�܂��A���̌`��͂ł�����萳�����\������K�v������B ��1�`��3�W��̓�����̓A���R�[�u�A�������Ȃǂ̓I�[�v���A��������Ȃ��ӏ� �ɂ����͂���̂ŁA������G�m�Ŕ��ʂł���悤�ɐ������\������K�v������B �i�R�j���łȂ��ʂŌo�H���l�����팱�҂������B ���s�\�͂����ɍ�����V�ӂ̎Q����2���́A���̐G�m�}��ǂݍ��ނ��Ƃł���܂ł̕��s�s���������������������B���̓�l�Ɍ��炸�����̎��o��Q�҂́A���ǂ�������߂�ꍇ�A���̘L���̌`�̕��s��Ԃ��o���悤�Ƃ���B�������A�G�m�ē��}�𐳂����ǂݎ�邱�ƂŁA��������߂�K�v�����Ȃ����Ƃ����������B����̏ꍇ�A�g�C���E�G���x�[�^�[�����3�W��ɖ߂�ꍇ�A�����v��肾�ƁA��1�A��2�W��̔��̊m�F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������v���ő�3�W��Ɍ������Ə��߂̊p�����ɋȂ����Ĉ�ڂ̔�����3�W��ƂȂ�A�T�������Ɋy�ł���B �i�S�j����҂Ƌ��ʂ̔F�������ĂȂ��B �@�@�������������Ȃ��J�v�Z���y�[�p�[�̓����𗘗p���āA�Ԏ��ŕ\�L���邱�ƂŐ���� �Ǝ��o��Q�҂͋��ʗ������i�ށB �i�T�j���ǂ����G�m�ē��}�i�}�\�W�j�̌��� ���o��Q�҂̕��s�s���ɓ���Ă���A����җp�Ƀf�t�H���������ē��}����ɐG�m�ē��}���쐬���Ă��Ӗ����Ȃ����Ƃ��킩��AWS�̈ӌ���������ĉ��ǂ������̂��Q���҂̂���4���ɒ����B���n�̗l�q���L�����Ă����̂ŐG�m�ē��}�ƋL�����Ƃ炵���킹�Đ}�̊m�F���s�����B �E��P�`�R�W��̔��A�{�����e�B�A���A�������A�������Ȃǂ̔���S�ċL�ڂ������Ƃ� �����]�����B���ɃA���R�[�u�͘L����`���ĕ����l�ɂ͔��ɓ����I�ł���A�\���� �����ƂɊ�ꂽ�B �E����҂ɂ��킩��悤�ɁA�G�ǂ̎ז��ɂȂ�Ȃ��悤�Ԏ��ŕ����̖��O���L�ڂ������� �ɑ��ẮA�����������Đl�ɕ����Ƃ��ɍ���Ȃ�����ǂ��Ƃ̕]�����B �E�x���u���b�N�Ɋւ��ẮA�~�X�v���ƊԈႦ����Ƃ̈ӌ�������A�������������s �������A�������o�Ȃ������B ���ցE��t������P�K�ɂ͗��p�҂��ړI�Ƃ��镔���͏��Ȃ��A�ړI�Ƃ��镔���͑��K�ł��邱�Ƃ������B����āA1�K�ɐG�m�ē��}���ݒu����Ă����̌��ʂ͔��ɔ����ƍl����B ���p�҂̍s���́A�ړI�̕����ɍs�������łȂ��A���̕�������g�C���⎩���̔��@�ɍs�����낤���A���̕������猺�ւɌ������B���̈�A�̍s�������֕t�߂ɐݒu����G�m�ē��}�őΉ��ł���Ƃ͎v���Ȃ��B�܂��A“������̃o���A�t���[”�Ǝ��͂̋��͂��������Ƃ̍l�������邪�A���̂悤�Ȋ�{�I�Ȉړ��́A���l�̐��b�ɂȂ炸�ɑΉ��ł����ق����ǂ��Ǝ��o��Q�҂͍l���Ă���B �@ �S�D����̉ۑ� ����҂ɂƂ��āA�����悻�̈ʒu�W��������������Ƃ���F���������ĕ����̋敪�m�ɂ���\���ē��}���L���ł���B����Ŏ��o��Q�҂́A�L����Ԃł����悻�̏ꏊ���������Ă��lj����ɕ��s����̂ŁA�\���ē��}����ɍ쐬���ꂽ�G�m�ē��}�͕��s�̏����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�������A���̋�Ԃɉ������݂���̂���c�����邱�Ƃ͉\�ł��邪�A����͓_���G�ǎ҂��}���ǂނ��ƂŔF���\�ł���B �G�m�ē��}���A���o��Q�҂̂��߂̑��u�ƌ���꒷���N�����o�߂��Ă��邪�A164���l�Ƒz�肳��鎋�o��Q�҂̒��̉ʂ����ĉ����̐l�����̉��b���Ă��邾�낤���B �u�g�ь^�G�m�}�͈��̖������ʂ����v�Ƃ����������ؖ����ׂ����̎��g�݂��n�߁A���Ȃ��Ƃ�������̌����{�݂ɂ����ẮA�g�ь^�G�m�ē��}���L���ł��邱�Ƃ����������B �G�m�ē��}���\������v�f��JIS�Ō������d�˂���A�܂��͐G�m�ē��}�̖������`�Â���K�v������ƍl����B ���o��Q�҂̏��E�U���Ɋւ��ẮAICT�����p���邱�Ƃ��������ׂ��ł���B�������A����҂ɂ����Ă��ԍڃi�r��X�}�z�̃i�r�@�\�𑽗p���邱�ƂŒn�}�̓ǂݎ��\�͂������ʂ͊m���Ɍ������Ă���B�܂��A�g�ѓd�b���ł������Ƃɂ���đ����̓d�b�ԍ����o���Ă������o��Q�҂��L������K�v�������Ȃ��Ȃ�A���̔\�͂͊m���ɗ����Ă���B �V���ȋZ�p��������Ȃ��������ł́A�l�Ƃ��Ă̊��o��厖�ɂ���o�����X�悢�J����ڎw���ׂ����ƍl����B ���́A��������ɂ����Ď��o��Q�҂̎x���҂ł���A����I�Ɍ������s���҂ł͂Ȃ����߁A�������ʂɑ��Ă͕肪���邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�����҂����̊����ɊS���Ă��������邱�Ƃ�����Ă��܂��B �ӎ� �{�����́A���v���c�@�l��ʃG�R���W�[�E���r���e�B�[���c�̌��������u2021�N�x�@ECOMO��ʃo���A�t���[�����E���������v�����{�������̂ł���A�����Ɏӈӂ�\���܂��B �Q�l�����F JIS�@S�@0052�F2011�@ ����ҁE��Q�Ҕz���v�w�j�\�G�o���\�G�m�}�`�̊�{�v JIS�@S�@0922�F2007�@ ����ҁE��Q�Ҕz���v�w�j�\�G�m�ē��}�̏����e�y�ь`����тɂ��̕\�����@ JIS�@T�@0921�F2017�@ �A�N�Z�V�u���f�U�C���[�W���A�ݔ��y�ы@��ւ̓_���̓K�p���@ |

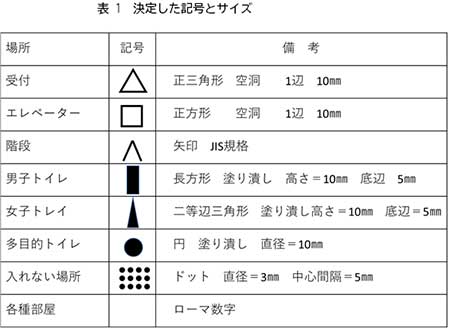

�\1�@���肵���L���ƃT�C�Y