障害者アート作品の鑑賞による障害者支援の啓発効果に関する研究

九州大学キャンパスライフ・健康支援センター 羽野 暁

障害者アート、相互理解、バリアフリー、公共空間の利活用、エンパワメント

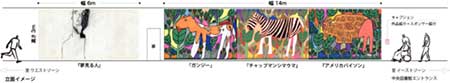

1 研究の目的 我々の社会は、すべての人が自立して生活し、誰もが生き生きとした人生を送ることができる「共生社会」であるべきである。障害の有無、性別、年齢等にかかわらず、すべての人がお互いを理解し、尊重し、支え合い、多様な人々の能力が発揮される活力ある共生社会の実現が求められている。真の共生社会の実現には、多様な人への理解につながる気づきの醸成が欠かせない。本研究は、障害者アート作品の展示を通して、鑑賞者および社会の反応を分析し、障害者に対する新しい価値観を生む啓発方法としての有用性を確認する。 2 九大バリアフリーアートプロジェクト 障害者アート作品には、柔らかさやあたたかみ、すごみや緻密さなど、鑑賞者に様々な印象を与える作品が多い。筆者らは、障害者アーティストの才能に触れる機会を提供することが、障害者に対する新しい価値観に気付く機会の創出につながると考えた。本研究では、障害者アート作品を大学キャンパスに展示し、障害者支援に対する啓発を期待する「九大バリアフリーアートプロジェクト」を対象に、鑑賞者の反応を確認した。同プロジェクトは、九州大学伊都キャンパス内のパブリックスペースに、地域の障害者アーティストが創作した作品を展示し、日常的な障害者アートの鑑賞を通して、学生や教職員、来学者等のキャンパス利用者に障害者の才能に気付く相互理解の機会を提供する啓発プロジェクトである。展示作品は地域の福祉施設に所属する障害者アーティストの作品から選出し、設置資金は地域の企業や市民からの寄附により推進された。 3 展示方法 作品の展示は、原画を高精度でスキャンし、ラッピングシートに拡大加工して壁面に貼付する方法が採用された。公共空間に拡大展示されたラッピングシートは、画材のひび割れやかすれまでリアルに再現され、作者の筆づかいや息づかいまで感じるような迫力を実現している。同プロジェクトでは、高さ3m、延長20mにわたる通路壁面に、合計4作品が展示された。展示の立面図を図1に示し、展示状況を写真1、写真2に、ラッピングシートの拡大図を図2に示す。 4 鑑賞者の反応 作品の展示開始以降、啓発効果を確認するアンケート調査を実施した。アンケートは九州大学の学生67名、九州大学の教職員31名を対象に実施した。アンケートの内容と結果を次に示す。 質問1は、『バリアフリーアート展示について、どう感じましたか?』という択一式の問いを実施した。この問いに対して、55%の学生が「とても素晴らしい」を選択回答し、31%の学生が「素晴らしい」を選択回答した。14%の学生が「ふつう」と答え、「良くない」と答えた学生は0%であった。教職員における同質問では、39%の教職員が「とても素晴らしい」を選択回答し、45%の教職員が「素晴らしい」を選択回答した。13%の教職員が「ふつう」と答え、「良くない」と答えた教職員は3%であった。展示プロジェクト自体については、学生、教職員ともに8割以上が肯定的に捉えた。学生においては、半数以上が「とても素晴らしい」と回答した。 質問2は、『作品を観て、人がもつ才能は障害の有無に関わらないと感じましたか?』という択一式の問いを実施した。この問いに対して、67名の学生がアンケートに回答し、99%の学生が「はい」と答え、1%の学生が「いいえ」と答えた。教職員においては、31名がアンケートに回答し、94%の教職員が「はい」と答え、6%の教職員が「いいえ」と答えた。学生、教職員ともに高い割合で肯定的な反応であった。なお、この質問に回答した学生のうち、現地にて展示の実物を鑑賞した9名は、全員が「はい」と答えた。 質問3は、『障害者はあなたにとってどんな人ですか?』という複数選択式の問いを実施した。この問いに対して、「新しい発想を与えてくれる人」と回答した学生が42名(125名中)、「自分には無い才能を持っている人」と回答した学生が44名(125名中)、「私が助けてあげる人」と回答した学生が27名(125名中)、「私を助けてくれる人」と回答した学生が12名(125名中)であった。「新しい発想を与えてくれる人」、「自分には無い才能を持っている人」、「私を助けてくれる人」を選択した学生が98名、「私が助けてあげる人」を選択した学生が27名であった。教職員における回答では、「新しい発想を与えてくれる人」と回答した教職員が22名(58名中)、「自分には無い才能を持っている人」と回答した教職員が21名(58名中)、「私が助けてあげる人」と回答した教職員が7名(58名中)、「私を助けてくれる人」と回答した教職員が8名(58名中)であった。「新しい発想を与えてくれる人」、「自分には無い才能を持っている人」、「私を助けてくれる人」を選択した学生が51名、「私が助けてあげる人」を選択した学生が7名であった。 また、自由記述とした感想・意見においては、学生から31件の回答が得られ、教職員からは18件の回答が得られた。 今回のアンケート調査により得られた鑑賞者の反応をもとに、障害者アート展示による啓発効果を考察する。質問1『バリアフリーアート展示について、どう感じましたか?』という問いには、学生、教職員ともに8割以上が「とても素晴らしい」および「素晴らしい」と回答したことから、キャンパスの公共空間に障害者アートを展示する啓発活動は、鑑賞者の賛同を得られることが分かった。学生においては、過半数が「とても素晴らしい」と回答し、より強い賛同が得られることがうかがえた。質問2『作品を観て、人がもつ才能は障害の有無に関わらないと感じましたか?』という問いには、学生・教職員ともに鑑賞者の9割以上が「はい」と回答したことから、キャンパスの公共空間に障害者アートを展示する啓発活動は、鑑賞者に障害者の才能に気付く機会を提供できることが分かった。また、学生においては現地にて作品を鑑賞した全員が「はい」と回答したことから、より多くの気付きの機会の提供につながることがうかがえた。質問3『障害者はあなたにとってどんな人ですか?』という問いには、「新しい発想を与えてくれる人」、「自分には無い才能を持っている人」、「私を助けてくれる人」を選択した学生が98名、教職員が58名であったことに対して、「私が助けてあげる人」を選択した学生が27名、教職員が7名であった。このことから、障害者を助けてあげるべき福祉的対象としてでなく、自身に何かを与えてくれる、自身を助けてくれる対象として捉えたであろうことが確認できた。その傾向は、学生においてより強いことがうかがえた。 自由記述とした感想・意見に対する回答では、鑑賞者自身の今後の行動、社会に対する希望を述べたものがみられた。例えば、「僕はボランティアサークルに加入したのでこれからそういう方と関わる機会もたくさんあると思います。常に自分に何ができるか、逆に何をそこから得ることがきるかを考えて生活していきたいです。」、「芸術そのものが一人一人にあるもので、素晴らしいと思う。誰もが通じ合えるものが共生社会につながる。」、「障がい者に対して未だに偏見がある人はいると思うのでいなくなればいいなと思う。」等である。また、アート作品は障害の有無に関わらないものであるとの感想・意見を述べたものが確認できた。例えば、「バリアフリーアートという概念に疑問を感じる。障害者が持つ特殊性というよりも誰もが持つ個性の一つではないか。」、「障害の有無に関係なく、この作品をかけるのは素晴らしい才能だと思います。」、「誰にでも才能があるという意味では、これを障害者の才能という表現で讃えてよいものかは、よく分からないとも思いました。」、「作者が障害者かどうかにかかわらず芸術には力があると感じました。」等である。これらの感想・意見から、キャンパスの公共空間における障害者アート展示の活動が、鑑賞者に障害者の才能について考える機会を提供できることがうかがえた。 5 まとめ 本研究では、共生社会の達成に向けた概念の理解、普及に資する試みとして推進された、大学キャンパスに障害者アートを展示し鑑賞の機会を提供する「九大バリアフリーアートプロジェクト」を対象に、展示作品の鑑賞者の反応を分析し、障害者に対する新しい価値観を生む啓発方法としての有用性を確認した。展示開始後に実施した鑑賞者へのアンケート調査では、障害者を助けてあげるべき福祉的対象としてでなく、自身に何かを与えてくれる、自身を助けてくれる対象として捉えたことが推察できた。障害者アート作品の展示および鑑賞による啓発効果は、一定の効果が確認できたと考えられる。 障害者アート作品の展示プロジェクトは、鑑賞者に気付きや共感を生むだけでなく、作品を描いた障害者アーティストにも大きな喜びを与えるであろう。このような展示プロジェクトは、障害者アーティストにとっては、エンパワメントの機会になることも期待できる。健常者が障害者を理解する場を多く創出するとともに、障害者がエンパワメントされる機会を増加することが、共生社会の達成につながると考える。 |

図1 展示立面図

写真1 展示状況(3作品)

写真2 展示状況(1作品)

図2 高精度スキャンにより細部を正確に再現した展示シート